1. Die Ähnlichkeit des Unterschiedlichen: Wandlungen des Kultbegriffs in zwei Jahrzehnten

“Kult” lässt sich nicht planen, kaum definieren, sicherlich aber gut verkaufen. In geradezu inflationärer Weise findet der Begriff “Kult” Verwendung in zeitgenössischen Büchern, Zeitschriften, Filmen, digitalen Medien und in der Werbung. Die Aura des “Kultischen” verspricht kommerziellen Erfolg, lässt Assoziationen an legendäre Autoren und Autorinnen wie J.R.R. Tolkien oder Joanne K. Rowling und ihre Bestseller Lord of the Rings (1937–1949) und Harry Potter (1997 ff.) (vgl. Petzold 2004: 24–25) aufkommen, beschwört die Erfolgsgeschichte des VW-Kultwagens “Käfer” oder der Kultgegenstände iPod und iPad. Je nach Alter und Sozialisation erweckt der Begriff des Kultes für jeden einzelnen andere Konnotationen; wer beispielsweise in den achtziger Jahren in Deutschland studierte, holte vor den Vorlesungen schnell noch ein Päckchen ‘Gauloises’ aus dem Parka hervor, um genussvoll einige Seiten aus Svende Merians Der Tod des Märchenprinzen (1980), Umberto Ecos Der Name der Rose (1980) oder Michael Endes Die Unendliche Geschichte (1979) zu lesen; diese Bücher waren “Kult”, wie auch das gesellschaftliche Ereignis der Epoche: Eine globale Gemeinde von Teilzeit-Royalisten opferte am ‘Hochaltar Fernsehen’ dem Gott Chronos kostbare Lebenszeit, um der hoheitlichen Hochzeit von Lady Diana live beizuwohnen, deren kultische Aura weit über das historische Datum der Eheschließung hinaus reichte und plötzlich für eine unerklärliche Erblondung zahlreicher Kommilitoninnen führte.

Diese wiederum konnte man abends in der Disco bewundern, wenn sie – akut mit dem Virus des Saturday Night Fever (1977) infiziert – ihren Begleiter anhimmelten, einen in theoretischen Seminaren eher unbedarft wirkenden, geklonten John Travolta, der abends auf der Bühne jedoch ungeahnte akrobatische Fähigkeiten entwickelte und mit kultischen Handbewegungen bunte Lichtpunkte auf dem Tanzboden zählte, nachdem er tagsüber den Vertrieb handelsüblicher Haarpomade angekurbelt hatte. Um sich – wenn auch mit schlechtem Gewissen – unterhalb des eigenen Niveaus zu amüsieren, versuchte man, keine der Kultsendungen Dallas (1978–1991) und Denver Clan (1981–1989) zu verpassen, die J.R. und Alexis zu veritablen Ikonen der Intrige und zu Kultfiguren des Bösen werden ließen. Keith Jarrett, Bap, Bee Gees und Modern Talking sorgten für unüberwindbare Risse im Freundeskreis, der sich in schmerzlicher Weise in rivalisierende Kultgemeinden aufzuteilen drohte.

Und nun, einige viel zu schnell vergangene Jahrzehnte später? Lady Diana hat eine mehr oder minder würdige Nachfolgerin in Kate Middleton gefunden, und Lady Gaga lässt John Travolta verblassen. Stippvisiten in Gymnasien beliebiger bundesdeutscher Großstädte bescheren den immergleichen Anblick pubertierender Jünglinge, deren Haarstyling so wirkt, als gelte es einen vom Justin Bieber-Management ausgeschriebenen Doppelgängerwettbewerb zu gewinnen, während die jungen Damen zum Glätteisen greifen, um mit professionell gestyltem Scheitel aufwarten zu können, damit sie keinesfalls als zu blutleer gelten und im Kampf um Robert Pattinson gegen Kristen Stewart bestehen können. In der kultischen Variante der Querelle des Anciens et des Modernes stehen Beyoncé Knowles und Britney Spears, George Clooney und Brad Pitt in puncto Bekanntheitsgrad Marilyn Monroe und James Dean in nichts mehr nach; Dallas und Denver Clan sind Desperate Housewives (2004 ff.) und Sex and the City (1998–2004) gewichen. Selbst in literaturwissenschaftlichen Hauptseminaren lassen sich Spuren von Kult wahrnehmen, hört man doch gelegentlich ein Referat über Emmanuel Levinas oder Homi Bhabha, vorgetragen in einem Rhythmus, der Jay‑Z alle Ehre machen würde, allerdings bei genauem Hinhören auch leichte Anklänge an Aggro zu erkennen gibt. Smart Phones sind ebenso Kult wie iPads, und pikanterweise werben Geldinstitute mit Vampirismus für die Altersvorsorge, um an Stephenie Meyers Bucherfolg anzuknüpfen; “Biß” zum nächsten Börsencrash sozusagen. Kult ist “in”.

Diese wiederum konnte man abends in der Disco bewundern, wenn sie – akut mit dem Virus des Saturday Night Fever (1977) infiziert – ihren Begleiter anhimmelten, einen in theoretischen Seminaren eher unbedarft wirkenden, geklonten John Travolta, der abends auf der Bühne jedoch ungeahnte akrobatische Fähigkeiten entwickelte und mit kultischen Handbewegungen bunte Lichtpunkte auf dem Tanzboden zählte, nachdem er tagsüber den Vertrieb handelsüblicher Haarpomade angekurbelt hatte. Um sich – wenn auch mit schlechtem Gewissen – unterhalb des eigenen Niveaus zu amüsieren, versuchte man, keine der Kultsendungen Dallas (1978–1991) und Denver Clan (1981–1989) zu verpassen, die J.R. und Alexis zu veritablen Ikonen der Intrige und zu Kultfiguren des Bösen werden ließen. Keith Jarrett, Bap, Bee Gees und Modern Talking sorgten für unüberwindbare Risse im Freundeskreis, der sich in schmerzlicher Weise in rivalisierende Kultgemeinden aufzuteilen drohte.

Und nun, einige viel zu schnell vergangene Jahrzehnte später? Lady Diana hat eine mehr oder minder würdige Nachfolgerin in Kate Middleton gefunden, und Lady Gaga lässt John Travolta verblassen. Stippvisiten in Gymnasien beliebiger bundesdeutscher Großstädte bescheren den immergleichen Anblick pubertierender Jünglinge, deren Haarstyling so wirkt, als gelte es einen vom Justin Bieber-Management ausgeschriebenen Doppelgängerwettbewerb zu gewinnen, während die jungen Damen zum Glätteisen greifen, um mit professionell gestyltem Scheitel aufwarten zu können, damit sie keinesfalls als zu blutleer gelten und im Kampf um Robert Pattinson gegen Kristen Stewart bestehen können. In der kultischen Variante der Querelle des Anciens et des Modernes stehen Beyoncé Knowles und Britney Spears, George Clooney und Brad Pitt in puncto Bekanntheitsgrad Marilyn Monroe und James Dean in nichts mehr nach; Dallas und Denver Clan sind Desperate Housewives (2004 ff.) und Sex and the City (1998–2004) gewichen. Selbst in literaturwissenschaftlichen Hauptseminaren lassen sich Spuren von Kult wahrnehmen, hört man doch gelegentlich ein Referat über Emmanuel Levinas oder Homi Bhabha, vorgetragen in einem Rhythmus, der Jay‑Z alle Ehre machen würde, allerdings bei genauem Hinhören auch leichte Anklänge an Aggro zu erkennen gibt. Smart Phones sind ebenso Kult wie iPads, und pikanterweise werben Geldinstitute mit Vampirismus für die Altersvorsorge, um an Stephenie Meyers Bucherfolg anzuknüpfen; “Biß” zum nächsten Börsencrash sozusagen. Kult ist “in”.

2. Wesensmerkmale kultischer Verehrung

Die zeitgenössische gedankenlose Anwendung des Begriffes “Kult” auf Ereignisse, Personen und Gegenstände lässt den wesenhaften Charakter kultischer Erscheinungen häufig verblassen oder bestenfalls nur noch schemenhaft zutage treten. Kultbücher mögen die Aura der “katholischen Kirche” ausstrahlen und ihre “Autoren aus allen Glaubensgemeinschaften” rekrutieren (vgl. Calcutt & Shephard 1998: ix), dennoch sind trotz aller Unterschiede in den Ausprägungen und den jeweiligen Verfallsdaten der Kultphänomene zentrale Gemeinsamkeiten zu konstatieren (vgl. auch Schäfer 2000: 8–11), die der Begeisterung für Michael Endes Die Unendliche Geschichte ebenso eignen wie der Leidenschaft für einen iPad. Dabei müssen Kultbücher und ‑medien nicht unbedingt Verkaufsschlager sein (vgl. May 2004: vii-xvi). Etymologisch geht der Begriff “Kult” auf das lateinische Wort cultus zurück und beinhaltet die Sinnbezirke von “Verehrung” und “Pflege” (vgl. Grünschloß 2008: 700–1), lässt darüber hinaus aber auch schon bei seinen frühesten Verwendungen als cultus dei beziehungsweise cultus deorum eine klare und stark religiöse Färbung erkennen (vgl. Schmidt-Biggemann 1976: 1300). Da das Bedeutungsspektrum der ursprünglich griechischen Quelle für cultus von “Ackerbau bis Kultur” reicht (vgl. Schmidt-Biggemann 1976: 1300), findet im Laufe der Geschichte ein Begriffswandel statt, bei dem die Ursprungsbedeutung zugunsten der Dominanz religiöser Konnotationen zurücktritt. Der Bereich “Kult” umfasst nun primär Aufgaben des Priester- und Opferdienstes. Diese zutiefst theologischen Funktionen sind aber intensiv in soziologische Praktiken eingebunden, so dass der frühe Kultbegriff doppelt kodiert erscheint. Bereits der Opferkult naturverbundener Gesellschaften gibt den anthropologischen Urwunsch nach Gruppenbildung zu erkennen; durch die Opferung eines Lebewesens, so glaubte man, wurde soziale Schuld stellvertretend auf einen “Sündenbock” übertragen, so dass die nun vom Übel gereinigte Gemeinschaft ein intensiviertes Gefühl von Gruppenidentität entwickeln konnte. Diese für alle Kulte typische Abgrenzung des Eigenen gegen das zumeist als inferior gezeichnete Fremde, findet sich auch noch in den Subkulturen der Gegenwart, wenn sich Gleichgesinnte im Bereich der Musik, der Literatur oder der Kunst als Rocker, Punks oder Rapper gegen den mainstream wenden und sich durch eigene Kleidung oder Gesten einen eigenen semantischen Code schaffen (vgl. Calcutt & Shephard 1998: x), mit dem sie sich von der Allgemeinheit abgrenzen (vgl. Freiburg 2004: 127–46). Eine frühe enge Relation von Kunst und Kult tritt wohl am deutlichsten in der antiken Tragödie zutage, deren Ursprünge im dionysischen Opferritual zu suchen sind und bei der die Katharsis zum genrespezifischen Kriterium wurde (vgl. Lamping 2009: 722). Wie die Anthropologie lehrt, konzentrieren sich die ritualisierten Handlungen der ‘kultischen’ Tragödie häufig auf Ereignisse der Vergangenheit, die durch diese wiederholte Performanz ins Gedächtnis zurückgerufen werden und somit der Konsolidierung der kulturellen und kollektiven memoria dienen. Diese Stabilisierung des sozialen Nexus, die überdies ein neues, starkes Selbstwertgefühl stiftet, ist in antiken und mittelalterlichen Kulten stets auch religiös grundiert. Opferriten beispielsweise dienen der Besänftigung zorniger Götter, oder sie haben den Zweck, das Wohlwollen metaphysischer Geister zu erreichen. Die Pflege der Götter als cultus deorum stellt den ursprünglichen – im Glauben der Betroffenen – natürlichen Nexus zwischen der Welt und Gott, gleichsam als gereinigte und intensivierte religio, wieder her. Die Instrumentalisierung kultischer Handlungen zum Zweck der Etablierung oder Wiederherstellung von Gemeinschaft ist somit sozial und theologisch gleichermaßen zu verstehen.3. Kult im Spannungsfeld von Mythos und Logos

Diese grundsätzlichen Prozesse kultischer Vorgänge gewinnen an Komplexität und Signifikanz, wenn sie vor der Folie philosophischer Strömungen betrachtet werden; für die Analyse kultischer Phänomene sei die These gewagt, dass die abendländische Philosophie vom Mittelalter an, über die Renaissance und das achtzehnte Jahrhundert hinweg, ein zunehmendes Interesse an Individualisierungsprozessen des Menschen entwickelte. Sie beschrieb das einzelne Subjekt als ein Wesen, das sich immer mehr aus sozialen, historischen, theologischen und traditionellen Netzwerken löste, um sich in seiner Unmittelbarkeit und Unverwechselbarkeit zu begreifen (vgl. Riedel 1989: 53–114). Das Cartesianische “cogito, ergo sum” kann hier als Beleg ebenso angeführt werden wie Sir Francis Bacons (1561–1626) Beiträge zur traditionellen Vermögenspsychologie (vgl. Krohn 1987: 93–109), John Lockes (1632–1704) Untersuchungen zum menschlichen Bewusstsein oder der kategorische Imperativ Immanuel Kants (1724–1804). Gleichzeitig trat der Antagonismus von Logos und Mythos schmerzhaft hervor. Das Heraustreten des Subjektes aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, die aufklärerische Freude an der individuellen Freiheit und der Stolz auf die neue Autonomie, aber auch die Bürde der nun empfundenen individuellen Verantwortung für das eigene Leben, die soziale Gemeinschaft und den Staat gehen nicht ohne Störungen des ursprünglich symbiotischen Gesamtzusammenhangs von Mensch und Welt vor sich (vgl. Schneider 2004: 16–175). Hatte sich der Mensch in der Antike noch weitgehend eins mit Welt und Natur empfunden oder den “Absolutismus der Wirklichkeit” durch Mythologien zu depotenzieren versucht (vgl. Blumenberg 1996: 10), so spielt sich spätestens seit dem Zeitalter der Rationalität eine zunehmende Dissoziation von Mensch und Welt ab, die die modernistischen und postmodernen Entfremdungs- und Solipsismusdiskurse gewissermaßen antizipiert. Das ‘moderne’ Individuum fühlt sich alleingelassen, auf sich selbst gestellt, und in einer prä-existentialistisch anmutenden Weise in eine Welt geworfen, die als übermäßig fremd, schmerzlich anders und bedrohlich empfunden wird. Jegliches Behagen an einem ursprünglich als holistisch empfundenen Gefüge von Welt als einer von Gott eingerichteten und umsorgten ‘Heimat’ des Menschen wird im Säurebad der individualistischen Philosophie aufgelöst, deren Freiheit auch Einsamkeit und Entfremdung beinhaltet (vgl. Schneider 2004: 176–234). Die allen Rationalisierungsdiskursen impliziten Entfremdungsprogramme, die unter der Ägide des Empirismus den Weg hin zur Freiheit unabwendbar begleiten und unter anderem auch für den Siegeszug der vom Skeptizismus genährten Theodizee in dieser Zeit verantwortlich sind (vgl. Freiburg/Gruß 2004: 13–48), sorgen für ein Defizit im Selbstwertgefühl der Individuen und Nationen. Somit verlangt die in der Folge naturwissenschaftlicher Erkenntnisse entzauberte Welt nach neuen Mythen (vgl. Blumenberg 1996: 9–39), die dem Schrecken der rationalistischen Erkenntnis und seinem Desillusionierungsprogramm eine therapeutische Entlastung bieten. Nicht länger mag es verwundern, dass in der Spätphase der Aufklärungszeit das Bedürfnis nach einer neuen mythischen Überwindung der – wie Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831) es später nennen sollte – “partikularen Subjektivität” zu erkennen ist (Hegel 1827: 330–8; 334). Dem empirischen Programm eines Sir Francis Bacon, Isaac Newton (1643–1727) und John Locke (1632–1704) begegnet etwa William Blake (1757–1827) in einer idiosynkratischen Adaptation Swedenborgscher Theosophie mit einer Privatmythologie, die – und hier denkt er ganz kultisch – die binären Oppositionen des Rationalismus, seine entseelte Faszination für den Logos und seine makabre Faktizität durch eine neue Hinwendung zu holistischen Denkweisen zu überwinden versucht.

Das ‘moderne’ Individuum fühlt sich alleingelassen, auf sich selbst gestellt, und in einer prä-existentialistisch anmutenden Weise in eine Welt geworfen, die als übermäßig fremd, schmerzlich anders und bedrohlich empfunden wird. Jegliches Behagen an einem ursprünglich als holistisch empfundenen Gefüge von Welt als einer von Gott eingerichteten und umsorgten ‘Heimat’ des Menschen wird im Säurebad der individualistischen Philosophie aufgelöst, deren Freiheit auch Einsamkeit und Entfremdung beinhaltet (vgl. Schneider 2004: 176–234). Die allen Rationalisierungsdiskursen impliziten Entfremdungsprogramme, die unter der Ägide des Empirismus den Weg hin zur Freiheit unabwendbar begleiten und unter anderem auch für den Siegeszug der vom Skeptizismus genährten Theodizee in dieser Zeit verantwortlich sind (vgl. Freiburg/Gruß 2004: 13–48), sorgen für ein Defizit im Selbstwertgefühl der Individuen und Nationen. Somit verlangt die in der Folge naturwissenschaftlicher Erkenntnisse entzauberte Welt nach neuen Mythen (vgl. Blumenberg 1996: 9–39), die dem Schrecken der rationalistischen Erkenntnis und seinem Desillusionierungsprogramm eine therapeutische Entlastung bieten. Nicht länger mag es verwundern, dass in der Spätphase der Aufklärungszeit das Bedürfnis nach einer neuen mythischen Überwindung der – wie Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831) es später nennen sollte – “partikularen Subjektivität” zu erkennen ist (Hegel 1827: 330–8; 334). Dem empirischen Programm eines Sir Francis Bacon, Isaac Newton (1643–1727) und John Locke (1632–1704) begegnet etwa William Blake (1757–1827) in einer idiosynkratischen Adaptation Swedenborgscher Theosophie mit einer Privatmythologie, die – und hier denkt er ganz kultisch – die binären Oppositionen des Rationalismus, seine entseelte Faszination für den Logos und seine makabre Faktizität durch eine neue Hinwendung zu holistischen Denkweisen zu überwinden versucht.  Zur gleichen Zeit lassen sich in Europa die ersten ‘ästhetischen Kulte’ beobachten, die ebenfalls versuchen, jene durch den Triumph des Rationalismus bedingte Entseelung des Einzelnen zu therapieren; man denke nur an den “Grabeskult” der englischen graveyard poetry, der bis zu Goethes (1749–1832) Werther (1774) weiterwirkte, und an den wiederbelebten “Kult der Melancholie”, der noch viele Jahrzehnte lange Schatten werfen sollte. Einen besonderen Stellenwert nimmt in diesem Kontext sicherlich der Geniekult (vgl. Fleck 2006) ein, der als allgemeiner Personenkult die Geschichte der Literatur und ihrer Deutungen lange prägen sollte (vgl. Och 2004: 31–44) und der in Oscar Wildes (1854–1900) Vorstellung, er habe sein Talent in seine Werke, sein Genie aber auf sein Leben verwendet, gipfelte. In einer solchen Lesart wird die Hauptwirkung von Kulten erkennbar: Hatten die zunehmenden Erkenntnisse der Naturwissenschaft für eine Entzauberung und Entmythologisierung der Welt gesorgt, so erfüllt der Kult die Aufgabe – in diesem Zusammenhang durchaus als eine frühe Erscheinungsform der Lyotardschen Meta-Erzählungen zu begreifen (vgl. Welsch 2002: 31–7) –, diese öde Welt mit einem neuen Sinn zu versorgen, der so ‘illusionär’ und brüchig er auch sein mag, dennoch eine beruhigende sozio-psychologische Funktion ausübt. Während die sich in der Folge der Aufklärungsphilosophie im religiösen Denken abzeichnenden Tendenzen zu Deismus und Atheismus sowie die scharf geführte Theodizeedebatte des achtzehnten Jahrhunderts für einen erkennbaren Verlust an metaphysisch begründbaren Werten gesorgt hatten (vgl. Real 2004: 85–111), etabliert der Kult nun eine gleichsam paradox wirkende ‘säkularisierte Metaphysik’, die es dem einzelnen ermöglicht, in einer Gemeinschaft Gleichgesinnter aufzugehen. Subkulturen bilden sich heraus, die aufgrund eines mangelnden Solidaritätsgefühls mit der Gesamtgesellschaft, in der sie unter Anonymität und Bedeutungslosigkeit leiden, nunmehr eine partikuläre Sozietät gründen, in der sich die Außenseiter der Gesellschaft erneut ‘heimisch’ fühlen können. Hegel, der sich vielleicht am intensivsten in seinen Vorlesungen über die Religion mit diesen Fragen auseinandergesetzt hat (cf. Wölfle 1999: 19–29), sah die Aufgabe der partikularen Subjektivität als ein wesentliches Ingredienz polytheistischer und monotheistischer Religionen an und unterstellte selbst die Philosophie einem religiösen Zweck, indem er sie mit einem “Gottesdienst” identifizierte (vgl. Albert 1982: 84–6).

Vor allem in neuzeitlichen Gesellschaften ist das Bewusstsein für die eigene Subjektivität mit einem ungeheuren Leidensdruck verbunden: Man spürt die Anonymität des Ichs in der Masse, die Bedeutungslosigkeit der eigenen Persönlichkeit in der Begegnung mit dem Sublimen, aber auch die Bürde des Epigonentums, das – bedingt durch die kulturellen Leistungen der Vorzeit – einen permanenten Anlass für Depressionen und Minderwertigkeitsgefühle abgibt. Subjektivität heißt somit auch Erkenntnis der eigenen Nichtigkeit sowie Einsicht in die bedauernswerte Natur der conditio humana generell. Streng genommen macht die Überwindung der partikularen Subjektivität eigentlich eine Wiederbelebung mythischer und mystischer Programme erforderlich, die an die philosophischen Vorstellungen von Hildegard von Bingen (1098–1179), Meister Eckhart (1260–1328), William Blake oder auch Emanuel von Swedenborg (1688–1772) erinnern. In einem exstatischen Prozess, bei dem das Ich sein Selbstbewusstsein zugunsten einer ‘höheren’ Realität aufgibt, um aus sich herauszutreten (ex-stasis) und einem metaphysischen Sein näherzukommen, findet eine therapeutisch zu verstehende Wiedervereinigung mit dem verloren gegangenen Ganzen statt. Kult, so ließe sich diese These zuspitzen, behebt somit ein sozial, theologisch und philosophisch bedingtes Defizit des lädierten menschlichen Selbstbewusstseins, das als Folge rationaler Erkenntnisprogramme unvermeidbar schien. Die Zunahme von Kulten könnte als der Indikator für die Genese von Krisenzeiten interpretiert werden. Die Traumatisierung des Ichs durch die Myriaden von Splittern, mit denen fragmentarisierte Welten das menschliche Selbstbewusstsein penetrieren, scheint durch die kultisch inszenierte unio mystica überwindbar zu werden. Kult wäre somit multifunktional, begreifbar als wirksame oder nur illusionäre Therapie individueller, aber auch kollektiver Minderwertigkeitskomplexe; Kult wäre Medizin oder Placebo, neorealistischer Religionsersatz oder ‘Opium fürs Volk’.

Zur gleichen Zeit lassen sich in Europa die ersten ‘ästhetischen Kulte’ beobachten, die ebenfalls versuchen, jene durch den Triumph des Rationalismus bedingte Entseelung des Einzelnen zu therapieren; man denke nur an den “Grabeskult” der englischen graveyard poetry, der bis zu Goethes (1749–1832) Werther (1774) weiterwirkte, und an den wiederbelebten “Kult der Melancholie”, der noch viele Jahrzehnte lange Schatten werfen sollte. Einen besonderen Stellenwert nimmt in diesem Kontext sicherlich der Geniekult (vgl. Fleck 2006) ein, der als allgemeiner Personenkult die Geschichte der Literatur und ihrer Deutungen lange prägen sollte (vgl. Och 2004: 31–44) und der in Oscar Wildes (1854–1900) Vorstellung, er habe sein Talent in seine Werke, sein Genie aber auf sein Leben verwendet, gipfelte. In einer solchen Lesart wird die Hauptwirkung von Kulten erkennbar: Hatten die zunehmenden Erkenntnisse der Naturwissenschaft für eine Entzauberung und Entmythologisierung der Welt gesorgt, so erfüllt der Kult die Aufgabe – in diesem Zusammenhang durchaus als eine frühe Erscheinungsform der Lyotardschen Meta-Erzählungen zu begreifen (vgl. Welsch 2002: 31–7) –, diese öde Welt mit einem neuen Sinn zu versorgen, der so ‘illusionär’ und brüchig er auch sein mag, dennoch eine beruhigende sozio-psychologische Funktion ausübt. Während die sich in der Folge der Aufklärungsphilosophie im religiösen Denken abzeichnenden Tendenzen zu Deismus und Atheismus sowie die scharf geführte Theodizeedebatte des achtzehnten Jahrhunderts für einen erkennbaren Verlust an metaphysisch begründbaren Werten gesorgt hatten (vgl. Real 2004: 85–111), etabliert der Kult nun eine gleichsam paradox wirkende ‘säkularisierte Metaphysik’, die es dem einzelnen ermöglicht, in einer Gemeinschaft Gleichgesinnter aufzugehen. Subkulturen bilden sich heraus, die aufgrund eines mangelnden Solidaritätsgefühls mit der Gesamtgesellschaft, in der sie unter Anonymität und Bedeutungslosigkeit leiden, nunmehr eine partikuläre Sozietät gründen, in der sich die Außenseiter der Gesellschaft erneut ‘heimisch’ fühlen können. Hegel, der sich vielleicht am intensivsten in seinen Vorlesungen über die Religion mit diesen Fragen auseinandergesetzt hat (cf. Wölfle 1999: 19–29), sah die Aufgabe der partikularen Subjektivität als ein wesentliches Ingredienz polytheistischer und monotheistischer Religionen an und unterstellte selbst die Philosophie einem religiösen Zweck, indem er sie mit einem “Gottesdienst” identifizierte (vgl. Albert 1982: 84–6).

Vor allem in neuzeitlichen Gesellschaften ist das Bewusstsein für die eigene Subjektivität mit einem ungeheuren Leidensdruck verbunden: Man spürt die Anonymität des Ichs in der Masse, die Bedeutungslosigkeit der eigenen Persönlichkeit in der Begegnung mit dem Sublimen, aber auch die Bürde des Epigonentums, das – bedingt durch die kulturellen Leistungen der Vorzeit – einen permanenten Anlass für Depressionen und Minderwertigkeitsgefühle abgibt. Subjektivität heißt somit auch Erkenntnis der eigenen Nichtigkeit sowie Einsicht in die bedauernswerte Natur der conditio humana generell. Streng genommen macht die Überwindung der partikularen Subjektivität eigentlich eine Wiederbelebung mythischer und mystischer Programme erforderlich, die an die philosophischen Vorstellungen von Hildegard von Bingen (1098–1179), Meister Eckhart (1260–1328), William Blake oder auch Emanuel von Swedenborg (1688–1772) erinnern. In einem exstatischen Prozess, bei dem das Ich sein Selbstbewusstsein zugunsten einer ‘höheren’ Realität aufgibt, um aus sich herauszutreten (ex-stasis) und einem metaphysischen Sein näherzukommen, findet eine therapeutisch zu verstehende Wiedervereinigung mit dem verloren gegangenen Ganzen statt. Kult, so ließe sich diese These zuspitzen, behebt somit ein sozial, theologisch und philosophisch bedingtes Defizit des lädierten menschlichen Selbstbewusstseins, das als Folge rationaler Erkenntnisprogramme unvermeidbar schien. Die Zunahme von Kulten könnte als der Indikator für die Genese von Krisenzeiten interpretiert werden. Die Traumatisierung des Ichs durch die Myriaden von Splittern, mit denen fragmentarisierte Welten das menschliche Selbstbewusstsein penetrieren, scheint durch die kultisch inszenierte unio mystica überwindbar zu werden. Kult wäre somit multifunktional, begreifbar als wirksame oder nur illusionäre Therapie individueller, aber auch kollektiver Minderwertigkeitskomplexe; Kult wäre Medizin oder Placebo, neorealistischer Religionsersatz oder ‘Opium fürs Volk’.

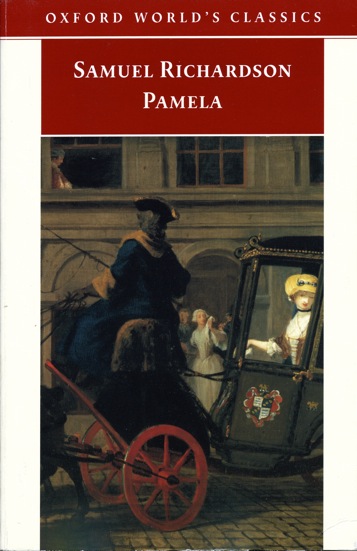

4. Samuel Richardsons Pamela (1739–1740) und Clarissa (1748) als historische Beispiele früher englischer Kultbücher

Als historische Modellbeispiele für die Wirkungsweise von ‘Kultbüchern’ sei hier auf die beiden Romane Pamela und Clarissa von Samuel Richardson (1689–1761) verwiesen. Richardson schrieb in einer Zeit, in der das rationale Paradigma der Welterklärung zwar nicht völlig obsolet erschien, in der aber die Sehnsucht nach einer non-rationalen Sichtweise der Welt immer stärker zu werden begann. Das aufkommende Bürgertum hatte es in eindrucksvoller Weise zu beträchtlichem Wohlstand gebracht (vgl. Müllenbrock 1984: 1–30), so dass eine bourgeoise Wertekonsolidierung stattfinden konnte; bei Richardson, der als gelernter Drucker selbst aus dem Milieu der Handwerker stammte und im Gegensatz zu den bekanntesten Schriftstellern der Zeit wie etwa Henry Fielding (1707–1754) oder Samuel Johnson (1709–1784) über keine nennenswerte klassische Bildung verfügte, wurde der Prozess der Konsolidierung bürgerlicher Werte mit dem Mittel des Romans intensiviert. Zusammen mit Laurence Sterne (1713–1768) avancierte Richardson zum Wegbereiter einer ratiokritischen Ästhetik, die unter der Bezeichnung “sentimentality” (“Empfindsamkeit”) die Kultur Europas für lange Zeit prägen sollte (vgl. Ellis 1996: 5–48). In Pamela erzählt Richardson die Geschichte einer jungen mittellosen Bediensteten, die von ihrem bösartigen und hinterhältigen Arbeitgeber, dem aristokratischen Mr. B., sexuell bedrängt wird; in Briefen, die in unmittelbarer Folge der Ereignisse von Pamela verfasst werden, beschreibt sie nicht ohne unfreiwillige Komik die bittere Not, die sie empfindet, aber auch die Strategien, mit denen sie ihre Tugend vor allen Übergriffen zu schützen versteht. Als Mr. B. ihre Briefe liest, ist er von der Unschuld und Tugend Pamelas so angetan, dass er sie wahrhaft zu lieben beginnt, wird geläutert und heiratet Pamela am Ende des Romans.

In Pamela erzählt Richardson die Geschichte einer jungen mittellosen Bediensteten, die von ihrem bösartigen und hinterhältigen Arbeitgeber, dem aristokratischen Mr. B., sexuell bedrängt wird; in Briefen, die in unmittelbarer Folge der Ereignisse von Pamela verfasst werden, beschreibt sie nicht ohne unfreiwillige Komik die bittere Not, die sie empfindet, aber auch die Strategien, mit denen sie ihre Tugend vor allen Übergriffen zu schützen versteht. Als Mr. B. ihre Briefe liest, ist er von der Unschuld und Tugend Pamelas so angetan, dass er sie wahrhaft zu lieben beginnt, wird geläutert und heiratet Pamela am Ende des Romans.  In Clarissa, einem der längsten Romane der englischen Literaturgeschichte, präsentiert der Autor die tragische Geschichte der tugendhaften und äußerst attraktiven Clarissa Harlowe, die von ihren Eltern und ihrem Bruder genötigt wird, den alten und verabscheuungswürdigen Solmes zu ehelichen; aus Angst vor solch einer Verbindung wendet sie sich dem attraktiven – ebenso reichen wie geistreichen – jungen Lovelace zu, der sie dazu überreden kann, aus dem Elternhaus zu fliehen. Als einer der zynischsten Schurken der Weltliteratur und als Meister heimtückischer Intrigen versucht Lovelace, Clarissa zu verführen, nicht eigentlich um sie zu heiraten, sondern um sie zu demütigen. Er bringt sie in einem Bordell unter und nutzt in perfider Weise einen Ohnmachtsanfall der fragilen jungen Heldin (femme fragile) aus, um sich an ihr sexuell zu vergehen. In einer vom Autor fast unerträglich ausgekosteten Weise wird das sich anschließende Martyrium der tugendhaften Heldin beschrieben: Clarissa verweigert sich Lovelace auch weiterhin, flieht vor ihm, verzichtet auf Nahrung, wird krank, vereinsamt völlig, und in einer an die imitatio Christi gemahnenden Tugendhaftigkeit stirbt sie den individuellen und sozialen Opfertod, ohne sich mit ihrer Familie versöhnen zu können. Ihre Abschiedsbriefe verfasst sie auf dem Deckel des Sarges, den sie mit ihrem letzten Geld bereits zu Lebzeiten bestellt hat und der ihr in einer erschütternden Szene in ihre letzte Heimstätte geliefert wird.

Beide Romane, Pamela und Clarissa waren die Kultbücher ihrer Zeit und eroberten Europa im Sturm (vgl. Bueler 2010: xi-xxv). Modellhaft lassen sich die Prozesse auch gegenwärtiger Kultphänomene an Richardsons Werken aufzeigen. Die geringen staatlichen Zensurmaßnahmen im England des achtzehnten Jahrhunderts begünstigten die Entwicklung der Romane Richardsons zu Kultbüchern. Soziohistorische Prozesse trugen zu einer Vermehrung des Lesepublikums bei, vor allem eine breite weibliche Leserschaft entstand als Folge des Aufstiegs des Bürgertums, das die Darstellung der eigenen Werte im Spiegel der Literatur guthieß (vgl. Watt 1985: 38–65). Die Verdrängung toryistischer Politik durch whiggistische Interessen begünstigte die Karriere Richardsons ebenso wie der sich abzeichnende Kollaps adliger Wertesysteme, deren Verfallserscheinungen in allen Werken Richardsons drastisch vor Augen geführt werden. Zu den Voraussetzungen der Entstehung von Kultbüchern zählt aber auch ein gut funktionierendes Kommunikationssystem, damit die einzelnen Rezipienten miteinander über ihre Lektüreerlebnisse kommunizieren können; durch das optimierte Postwesen Englands ließ sich solch eine Briefkommunikation problemlos gewährleisten. Pamela und Clarissa wurden zu Katalysatoren der Überwindung der ‘partikularen Subjektivität’. Die im Sinne des Zeitgeschmacks spannenden Geschichten boten durch ihre Form als Briefromane ein hohes Identifikationspotenzial primär für Frauen, aber auch für männliche Leser. Züge einer säkularisierten Metaphysik zeichneten sich ab, wenn Richardson, der Meister der Performanz und Selbststilisierung, in einer wahren Apotheose zu einem verehrungswürdigen Autor auf dem Olymp sublimiert wurde, dem man mit Demutsgebärden begegnete. Richardson wurde nachgerade zum literarischen Gott, wohl auch zum eitlen Hohenpriester einer interpretativen Gemeinde, die ihn in allen Auslegungsfragen der Romane, aber auch in manchen Fragen lebenspraktischer Art um Rat fragte. Die semi-religiöse Verehrung des Autors, die den späteren Kult um Stefan George gleichsam antizipierte, (vgl. Och 2004), dessen Divinität geradezu zelebriert wurde, führte zu einem äußerst intensiven Zusammengehörigkeitsgefühl der Leser und Leserinnen, die man ohne Übertreibung heute wohl als ‘Richardson-Fangemeinde’ bezeichnen würde. Den Autor sah diese Gemeinde als ein literarisches Genie, überhäufte ihn mit Anerkennung. Richardson wurde zum Mittelpunkt eines Zirkels, der vor allem aus jungen Frauen bestand. Der Roman Pamela, der als Parabel des sozialen bürgerlichen Aufstiegs, der Genese weiblichen Selbstbewusstseins und der moralischen Läuterung eines irrenden männlichen Subjektes gleichermaßen gelesen werden konnte, verkaufte sich in nur drei Monaten mehr als 3000 Mal, eine für die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts beeindruckende Verkaufszahl. Zwar gilt in der Gegenwart wie in der Vergangenheit die Maxime, dass man ein Kultbuch nicht künstlich planen könne, aber die Vermarktungsstrategie Richardsons setzte doch Maßstäbe, die im Europa der Zeit ihresgleichen suchten. So sorgte er dafür, dass Pamela öffentlich von dem bedeutendsten Dichter der Zeit, Alexander Pope (1688–1744), gelobt wurde, und er scheute auch nicht davor zurück, Predigten in Auftrag zu geben, in denen die Lektüre Pamelas von der Kanzel aus empfohlen wurde (cf. Keymer 2001: xxiv-xxv). Noch effektiver war der werbewirksame Umgang mit dem gezielt eingesetzten Tabubruch: Richardson inszenierte skandalöse Rezensionen, in denen – und dies ist die Zeit von John Clelands (1709–1789) Fanny Hill (1749) und Edmund Curlls (1675–1747) einschlägigen lüsternen Publikationen – unterstellt wird, bei Pamela handle es sich um einen pornographischen Roman, um das Interesse der Leser zu wecken (vgl. auch Freiburg 2011).

Der Roman wurde zum Publikumserfolg; die notdürftig verschleierte Erotik der Geschichte, diese paradoxe Mischung aus “Predigt und Striptease” (vgl. Watt 1985: 196), sorgte für Aufsehen, es gab eine Ausstellung von Wachsfiguren zu Pamela in der Fleet Street im Jahre 1745, Modefächer mit Szenen aus Pamela wurden auf den Markt gebracht, Tee- und Kaffeetassen mit Pamela-Motiven erfreuten sich großer Beliebtheit, und Pamela avancierte noch in den folgenden Jahren zu einem hochgeschätzten Namen für Favoriten bei Pferderennen (vgl. Keymer/Sabor 2001). In Kaffeehäusern und im Salonleben wurde die Buchausgabe von Pamela zum Erkennungszeichen Gleichgesinnter, die die Isolation der eigenen Existenz durch den Austausch mit einer sympathisierenden Richardson-Leserin zu kompensieren versuchten. Pamela war Kult und Marketing-Ereignis zugleich:

In Clarissa, einem der längsten Romane der englischen Literaturgeschichte, präsentiert der Autor die tragische Geschichte der tugendhaften und äußerst attraktiven Clarissa Harlowe, die von ihren Eltern und ihrem Bruder genötigt wird, den alten und verabscheuungswürdigen Solmes zu ehelichen; aus Angst vor solch einer Verbindung wendet sie sich dem attraktiven – ebenso reichen wie geistreichen – jungen Lovelace zu, der sie dazu überreden kann, aus dem Elternhaus zu fliehen. Als einer der zynischsten Schurken der Weltliteratur und als Meister heimtückischer Intrigen versucht Lovelace, Clarissa zu verführen, nicht eigentlich um sie zu heiraten, sondern um sie zu demütigen. Er bringt sie in einem Bordell unter und nutzt in perfider Weise einen Ohnmachtsanfall der fragilen jungen Heldin (femme fragile) aus, um sich an ihr sexuell zu vergehen. In einer vom Autor fast unerträglich ausgekosteten Weise wird das sich anschließende Martyrium der tugendhaften Heldin beschrieben: Clarissa verweigert sich Lovelace auch weiterhin, flieht vor ihm, verzichtet auf Nahrung, wird krank, vereinsamt völlig, und in einer an die imitatio Christi gemahnenden Tugendhaftigkeit stirbt sie den individuellen und sozialen Opfertod, ohne sich mit ihrer Familie versöhnen zu können. Ihre Abschiedsbriefe verfasst sie auf dem Deckel des Sarges, den sie mit ihrem letzten Geld bereits zu Lebzeiten bestellt hat und der ihr in einer erschütternden Szene in ihre letzte Heimstätte geliefert wird.

Beide Romane, Pamela und Clarissa waren die Kultbücher ihrer Zeit und eroberten Europa im Sturm (vgl. Bueler 2010: xi-xxv). Modellhaft lassen sich die Prozesse auch gegenwärtiger Kultphänomene an Richardsons Werken aufzeigen. Die geringen staatlichen Zensurmaßnahmen im England des achtzehnten Jahrhunderts begünstigten die Entwicklung der Romane Richardsons zu Kultbüchern. Soziohistorische Prozesse trugen zu einer Vermehrung des Lesepublikums bei, vor allem eine breite weibliche Leserschaft entstand als Folge des Aufstiegs des Bürgertums, das die Darstellung der eigenen Werte im Spiegel der Literatur guthieß (vgl. Watt 1985: 38–65). Die Verdrängung toryistischer Politik durch whiggistische Interessen begünstigte die Karriere Richardsons ebenso wie der sich abzeichnende Kollaps adliger Wertesysteme, deren Verfallserscheinungen in allen Werken Richardsons drastisch vor Augen geführt werden. Zu den Voraussetzungen der Entstehung von Kultbüchern zählt aber auch ein gut funktionierendes Kommunikationssystem, damit die einzelnen Rezipienten miteinander über ihre Lektüreerlebnisse kommunizieren können; durch das optimierte Postwesen Englands ließ sich solch eine Briefkommunikation problemlos gewährleisten. Pamela und Clarissa wurden zu Katalysatoren der Überwindung der ‘partikularen Subjektivität’. Die im Sinne des Zeitgeschmacks spannenden Geschichten boten durch ihre Form als Briefromane ein hohes Identifikationspotenzial primär für Frauen, aber auch für männliche Leser. Züge einer säkularisierten Metaphysik zeichneten sich ab, wenn Richardson, der Meister der Performanz und Selbststilisierung, in einer wahren Apotheose zu einem verehrungswürdigen Autor auf dem Olymp sublimiert wurde, dem man mit Demutsgebärden begegnete. Richardson wurde nachgerade zum literarischen Gott, wohl auch zum eitlen Hohenpriester einer interpretativen Gemeinde, die ihn in allen Auslegungsfragen der Romane, aber auch in manchen Fragen lebenspraktischer Art um Rat fragte. Die semi-religiöse Verehrung des Autors, die den späteren Kult um Stefan George gleichsam antizipierte, (vgl. Och 2004), dessen Divinität geradezu zelebriert wurde, führte zu einem äußerst intensiven Zusammengehörigkeitsgefühl der Leser und Leserinnen, die man ohne Übertreibung heute wohl als ‘Richardson-Fangemeinde’ bezeichnen würde. Den Autor sah diese Gemeinde als ein literarisches Genie, überhäufte ihn mit Anerkennung. Richardson wurde zum Mittelpunkt eines Zirkels, der vor allem aus jungen Frauen bestand. Der Roman Pamela, der als Parabel des sozialen bürgerlichen Aufstiegs, der Genese weiblichen Selbstbewusstseins und der moralischen Läuterung eines irrenden männlichen Subjektes gleichermaßen gelesen werden konnte, verkaufte sich in nur drei Monaten mehr als 3000 Mal, eine für die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts beeindruckende Verkaufszahl. Zwar gilt in der Gegenwart wie in der Vergangenheit die Maxime, dass man ein Kultbuch nicht künstlich planen könne, aber die Vermarktungsstrategie Richardsons setzte doch Maßstäbe, die im Europa der Zeit ihresgleichen suchten. So sorgte er dafür, dass Pamela öffentlich von dem bedeutendsten Dichter der Zeit, Alexander Pope (1688–1744), gelobt wurde, und er scheute auch nicht davor zurück, Predigten in Auftrag zu geben, in denen die Lektüre Pamelas von der Kanzel aus empfohlen wurde (cf. Keymer 2001: xxiv-xxv). Noch effektiver war der werbewirksame Umgang mit dem gezielt eingesetzten Tabubruch: Richardson inszenierte skandalöse Rezensionen, in denen – und dies ist die Zeit von John Clelands (1709–1789) Fanny Hill (1749) und Edmund Curlls (1675–1747) einschlägigen lüsternen Publikationen – unterstellt wird, bei Pamela handle es sich um einen pornographischen Roman, um das Interesse der Leser zu wecken (vgl. auch Freiburg 2011).

Der Roman wurde zum Publikumserfolg; die notdürftig verschleierte Erotik der Geschichte, diese paradoxe Mischung aus “Predigt und Striptease” (vgl. Watt 1985: 196), sorgte für Aufsehen, es gab eine Ausstellung von Wachsfiguren zu Pamela in der Fleet Street im Jahre 1745, Modefächer mit Szenen aus Pamela wurden auf den Markt gebracht, Tee- und Kaffeetassen mit Pamela-Motiven erfreuten sich großer Beliebtheit, und Pamela avancierte noch in den folgenden Jahren zu einem hochgeschätzten Namen für Favoriten bei Pferderennen (vgl. Keymer/Sabor 2001). In Kaffeehäusern und im Salonleben wurde die Buchausgabe von Pamela zum Erkennungszeichen Gleichgesinnter, die die Isolation der eigenen Existenz durch den Austausch mit einer sympathisierenden Richardson-Leserin zu kompensieren versuchten. Pamela war Kult und Marketing-Ereignis zugleich:

For Eagleton, Pamela is as brashly commercial as a Hollywood blockbuster, not so much a novel as a ‚whole cultural event […] the occasion or organizing principle of a multimedia affair, stretching all the way from domestic commodities to public spectacles, instantly recodable from one cultural mode to the next. (Keymer/Sabor 2005: 5)In Clarissa setzte Richardson seine Erfolgsgeschichte fort, indem er die nunmehr formierte interpretative Kultgemeinde bereits in die Produktion seines nächsten Romanes mit einbezog. Er ließ Freunde und Bekannte Teile aus Clarissa lesen und bat sie um ihre Meinung, ohne auch nur im Entferntesten daran zu denken, deren Korrekturvorschläge tatsächlich zu beherzigen. Dass Clarissa das Potenzial zu einem veritablen Kultbuch hatte, wird auch durch eine Analyse der inhaltlichen Ingredienzien klar: Clarissa analysiert die Abgründe des menschlichen Seins, bietet Transgressionen im sexuellen und moralischen Bereich und verknüpft die widersprüchlichen Elemente von Eros und Thanatos auf sublime Weise (vgl. Bronfen 1992: 95–109). Mit der Anreicherung der Geschichte durch mythische Anspielungen (vgl. Doody 2001: 210–45), Träume, grauenhafte Nachtmäre und Phantasien sorgt Richardson für psychologische Abwechslung. Allein die Gestalt des Lovelace als Inkarnation des Bösen, die an Miltons Satan und den Typ des “Restoration Rake” gleichermaßen erinnert, garantiert jene Gänsehaut bei der Lektüre, die später vom Schauerroman zelebriert werden sollte. Die abgrundtief bösen Intrigen des aristokratischen, blendend aussehenden, charmanten und eloquenten Lovelace, die zynische Kommentierung der von ihm begangenen Bösartigkeiten stellt ein ganz eigenartiges Faszinosum dar, das wohl nur mit der Aura von Pierre Choderlos de Laclos’ (1741–1803) Les liaisons dangereuses (1782) verglichen werden kann. Die tabubrechende psychologisch orientierte Auslotung der unbewussten sexuellen Wünsche Clarissas, die sich vom schönen, aber gefährlichen und gewalttätigen Helden angezogen und stimuliert fühlt (vgl. Nicklas 1996), sorgten ebenso für die Fesselung des Lesers wie die morbide Aura des Romans, in der erotische Motive mit Kontexten des Todes assoziiert werden (vgl. Zigarovich 2000: 112–28). Der Plot Clarissas spiegelt die Struktur antiker Kulte wider, vor allem Clarissa in ihrer Opferrolle übt für die englische Gesellschaft der Zeit eine kathartische Funktion aus. Die persönliche Tragödie Clarissas beschreibt die Korruption des bourgeoisen Englands in krassen Farben, prangert die Konvenienzehe ebenso an wie die Neigung der zeitgenössischen Jurisprudenz, sexuelle Angriffe auf Frauen zu ignorieren (vgl. Batsaki 2006: 22–48). Clarissa kritisiert den Patriarchalismus der Zeit ebenso wie die Unterdrückung der Frauen (vgl. Backscheider 2000: 31–57), deren Unmündigkeit von Richardson eindrucksvoll beschrieben wird. Clarissas Opferrolle, die bereits von den Zeitgenossen im Kontext der imitatio Christi interpretiert wurde, sorgt für eine Reform des bürgerlichen Selbstverständnisses, darüber hinaus für die Aufkündigung des Respektes aristokratischen Schichten gegenüber. Die Gesellschaft “nach Clarissa” ist nicht dieselbe wie diejenige vor Erscheinen des Romans. Die gleichsam wie Maria verehrte Clarissa wird zu einem “Sündenbock” (vgl. Hilliard 1990: 1083–97), zum Sinnbild einer Rekonstitution verloren gegangener Werte, zu einer Ikone von Sühne und Läuterung, auch zum Inbegriff der Möglichkeit, den in der materialistisch gesonnenen Wertewelt englischer Bourgeoisie eingebüßten Nexus mit der Sphäre Gottes und der Metaphysik wiederherzustellen. In der endogenen Welt des Romans ist Clarissas Geschichte die wohl drastischste Illustration von Hegels These der Überwindung der partikularen Identität, hier wohl im Kult des Todes. Die Revitalisierung von Religion und Christentum erscheint als erklärtes Programm des Autors. In der Binnenwelt wird diese Re-Etablierung des Religiösen realisiert. Aber auch außerhalb der Romanwelt regiert der Kult, der zwar ebenfalls religiös gefärbt scheint, andererseits aber auch als Ersatz für die vermisste Religion interpretiert werden kann. Wie ‘Schnee’, so bemerkte Richardsons Freund Aaron Hill, habe sich Clarissa auf die ‘Welt und all ihre Erzeugnisse gelegt’ und alles andere mit ihrer ‘grenzenlosen Weiße überdeckt’ (cf. Keymer 2001: xxii). Die Wertegemeinschaft der Kultgemeinde Clarissa lässt sich auch an der Korrespondenz der Leser und Leserinnen mit Richardson und untereinander ablesen: In diesen Briefen betreiben die Korrespondenten und Korrespondentinnen einen veritablen ‘Binnenkult’, indem sie das Stilideal Clarissas minuziös nachahmen; auch in dieser Korrespondenz geht es eloquent, höflich und vornehm, bisweilen gestelzt und übermäßig umständlich zu, so als solle der Richardsonsche Kult der Langsamkeit auch auf sozialer Ebene ausgelebt werden. Mehr noch als im Falle von Pamela sorgte der Clarissa-Kult für zahlreiche Nachahmer: Clarissa wurde adaptiert, paraphrasiert, nacherzählt, in zahlreiche europäische Sprachen übersetzt, als Theaterstück auf der Bühne präsentiert, nach- und umgedichtet (vgl. Bueler 2010). Zahllose intertextuelle Bezugnahmen auf Clarissa in der europäischen Literatur der Zeit belegen den hohen Bekanntheits- und Beliebtheitsgrad des Romans. Die aus Clarissa zusammengestellten Aphorismen und Sentenzen wurden als Inspiration für religiöse Meditationen genutzt, und der Name “Clarissa” avancierte zu einem beliebten Kosenamen der Zeit. Die Verehrung für Richardson kannte keine Grenzen, selbst in Deutschland war man dem Engländer verfallen; Klopstock verfasste eine Ode auf Clarissa, und seine Frau – von ihm zärtlich als Clara bezeichnet – lernte eigens Englisch, um mit dem Autor korrespondieren zu können (vgl. Bueler 2010: xiii-iv). Die Gemeindebildung zeigte sich auch in der Rezeption des Romans. Clarissa wurde mit Vorliebe im Familienkreis vorgelesen und zu einem Gemeinschaftserlebnis genutzt. So schrieb etwa Catherine Talbot an Elizabeth Carter (1747):

As for us, we lived quite happy the whole time we were reading it [Clarissa], and we made that time as long as we could too, for we only read it en famille, at set hours, and all the rest of the day we talked of it. One can scarce persuade oneself that they are not real characters, and living people. (Bueler 2010: 145)Die Identifikation einzelner Leser und Leserinnen mit der Heldin ging so weit, dass man im Kaffeehaus oder im Salon plötzlich jemanden vor Schreck laut aufschreien hörte oder beobachten konnte, wie er in Tränen ausbrach, wenn er an eine besonders aufwühlende Textstelle des Romans gelangt war. Viele Leser berichten von schlaflosen Nächten, die sie wegen Clarissa verbracht hätten, andere sprachen davon, dass der Tag, an dem sie von Clarissas Tod erfuhren, zu den traurigsten Tagen ihres gesamten Lebens gezählt hätten. Pierre Le Tourneur (1785) berichtet:

Clarissa excited so great an interest among his countrymen that it is claimed that, as he gave it to the public in parts, they trembled more and more over the heroine’s fate as the novel moved toward its close, and that in the periodical papers of London could be found several letters demanding that the author do all in his power not to let her die. (Bueler 2010: 229)Der Autor erhielt von Freunden – aber auch von Unbekannten – flehentliche Briefe mit der Bitte, er möge doch das Ende des Romans korrigieren, um Clarissa die Chance zu geben, im Kreis ihrer Familie glücklich zu werden. Eine wahrhaft intensive interaktive Korrespondenz entstand zwischen Richardson und seinem Zirkel. Seine Leser zelebrierten den Kult der moralischen Überlegenheit, einer gleichsam todesverachtenden Verehrung für das Shaftesburysche Tugendideal und natürlich den Glauben an die Unantastbarkeit bürgerlicher Moral, der der aristokratische Standesdünkel nichts entgegenzusetzen hatte. Konkret zeichnet sich die Überwindung der ‘partikularen Subjektivität’ zahlreicher junger Frauen und Männer dadurch ab, dass man nun Teil der großen Clarissa-Kultgemeinde war, deren Lebensstil es zu imitieren galt. Als Mitglied der Kultgemeinde beherzigte man den Wertekanon der schönen traurigen Heldin, rezipierte willig die Botschaft der Tugend und erlernte mit Eifer die Sprache des Herzens, um auf Augenhöhe mit Clarissa zu sein. Dabei musste man in Bezug auf Religion und Christlichkeit gar nicht einmal mit Clarissa wetteifern, um dazuzugehören. Der Kult Clarissa erfüllte seine vikarische Funktion auch in abgeschatteten Nuancen.

5. Exzesse des Personenkults: das Beispiel Franz Liszt

Das zweite Beispiel für die historische Dimension von Kultphänomenen ist der Welt der Klaviermusik des neunzehnten Jahrhunderts entnommen; trotz der stark veränderten soziohistorischen Bedingungen ist die Hauptfunktion der kultischen Verehrung von Kunst auch in dieser Zeit gleich geblieben. Die zahlreichen politischen Konflikte, von denen das Jahrhundert geradezu überbordete, sorgten für Unruhe und Unsicherheit; die nie wieder gewonnene religiöse Einheit und die Traumatisierung des religiösen Bewusstseins durch die Erkenntnisse des Darwinismus schürten das Bedürfnis des Einzelnen, eine neue geistige Heimat jenseits des obsolet erscheinenden Religiösen zu suchen. Gerade die Musik des neunzehnten Jahrhunderts, die trostspendenden Intermezzi eines Johannes Brahms (1833–1897), die Träumereien eines Franz Schubert (1797–1828), die melancholischen, aber dennoch beruhigenden Nocturnes eines Frédéric Chopin (1810–1849) erfüllten die kultische Aufgabe der Wiedervereinigung des Einzelnen mit einer sublimen Welt, deren Hauptkennzeichen der Holismus geblieben war. Das große Zeitalter der Virtuosität brachte Musiker wie Richard Wagner (1813–1883) und Niccolò Paganini (1782–1840), aber auch Franz Liszt (1811–1886) hervor, dessen langjährige Karriere als “einziger” Pianist der Zeit von der Aura des Kultischen umgeben ist.

Das große Zeitalter der Virtuosität brachte Musiker wie Richard Wagner (1813–1883) und Niccolò Paganini (1782–1840), aber auch Franz Liszt (1811–1886) hervor, dessen langjährige Karriere als “einziger” Pianist der Zeit von der Aura des Kultischen umgeben ist.  Die Kraft der Musik, mit deren Hilfe die ‘partikulare Subjektivität’ überwunden werden könne, kommt bereits in den Worten zum Ausdruck, mit denen Liszt seinen berühmten Kollegen Chopin würdigt; Chopin, so führt Liszt aus, habe keine pianistische Schule gegründet, vielmehr müsse man von “Chopins Kirche” sprechen (Zomoyski 2011: 233). Erinnert der Kult um Chopin noch an die Andacht während einer katholischen Messe, so nimmt er in Bezug auf Liszt Züge an, die an die eleusischen Spiele denken lassen. Mit nicht geringem Spott sprach Heinrich Heine (1797–1856) von der wahren “Lisztomanie” der Zeit (vgl. Hilmes 2011: 39). Liszts undurchsichtiger Charakter, seine Oszillation zwischen Popularität und Rätselhaftigkeit, sein Wandel vom hedonistischen Frauenheld zum asketischen Abbé verliehen ihm die Aura des Unnahbaren und Unberechenbaren. Die pseudo-religiöse, geradezu kultische Verehrung Liszts kannte keine Grenzen: Bei seinem Besuch in seiner Heimatstadt Raiding knieten alle anwesenden Mädchen und Jungen vor ihm nieder (vgl. Hilmes 2011: 109; 119), ein Brauch, der später in Konzerten von jungen Frauen intensiv gepflegt werden sollte. Liszt war der “Jupiter fulminans des Klavierspiels” (von Essen 2006: 194), gleichsam die Stimme Gottes, wie auch Emma Siegmund meinte, die urteilte, nicht Liszt sei es, der bei Konzerten spiele, sondern er stelle nur die Hülle bereit, “aus der Gott spiele” (von Essen 2006: 200). Wie Devotionalien wurden die Utensilien des Pianisten gehandelt, da von ihnen eine Heilkraft auszugehen schien. Begehrt waren “Reliquien” wie etwa benutzte Taschentücher und weggeworfene Zigarren, deren Rauch einige enthusiasmierte Verehrerinnen Liszts auch dann noch weiter inhalierten, wenn ihnen davon speiübel wurde (vgl. Hilmes 2011: 120). Eine Amerikanerin ließ sich den Überzug eines Stuhles rahmen, auf dem Liszt gesessen hatte, und hängte sich das Kunstwerk an die Wand (vgl. Hilmes 2011: 252); seine auch im Alter noch beeindruckende Haarpracht musste der Virtuose vor allem vor den kunstbegeisterten Engländern schützen, da diese sich wohl nicht scheuten, ihm mit Pinzetten heimlich vorzugsweise einzelne Silbersträhnen aus dem Haar zu zupfen, während Liszt im ekstatischen Bann seiner eigenen Musik vor sich hin improvisierte (vgl. Hilmes 2011: 253). Wie bei der Heiligenverehrung des Mittelalters wurden auch abjekte Reliquien des Verehrten nicht ausgespart; so soll eine Verehrerin des Pianisten abgestandenes Waschwasser aus Liszts Schlafzimmer entwendet haben, um es auf Flaschen zu ziehen, ein wertvolles Elixir, das sie dann auf der Brust zu tragen pflegte (vgl. Hilmes 2011: 342).

Die Kraft der Musik, mit deren Hilfe die ‘partikulare Subjektivität’ überwunden werden könne, kommt bereits in den Worten zum Ausdruck, mit denen Liszt seinen berühmten Kollegen Chopin würdigt; Chopin, so führt Liszt aus, habe keine pianistische Schule gegründet, vielmehr müsse man von “Chopins Kirche” sprechen (Zomoyski 2011: 233). Erinnert der Kult um Chopin noch an die Andacht während einer katholischen Messe, so nimmt er in Bezug auf Liszt Züge an, die an die eleusischen Spiele denken lassen. Mit nicht geringem Spott sprach Heinrich Heine (1797–1856) von der wahren “Lisztomanie” der Zeit (vgl. Hilmes 2011: 39). Liszts undurchsichtiger Charakter, seine Oszillation zwischen Popularität und Rätselhaftigkeit, sein Wandel vom hedonistischen Frauenheld zum asketischen Abbé verliehen ihm die Aura des Unnahbaren und Unberechenbaren. Die pseudo-religiöse, geradezu kultische Verehrung Liszts kannte keine Grenzen: Bei seinem Besuch in seiner Heimatstadt Raiding knieten alle anwesenden Mädchen und Jungen vor ihm nieder (vgl. Hilmes 2011: 109; 119), ein Brauch, der später in Konzerten von jungen Frauen intensiv gepflegt werden sollte. Liszt war der “Jupiter fulminans des Klavierspiels” (von Essen 2006: 194), gleichsam die Stimme Gottes, wie auch Emma Siegmund meinte, die urteilte, nicht Liszt sei es, der bei Konzerten spiele, sondern er stelle nur die Hülle bereit, “aus der Gott spiele” (von Essen 2006: 200). Wie Devotionalien wurden die Utensilien des Pianisten gehandelt, da von ihnen eine Heilkraft auszugehen schien. Begehrt waren “Reliquien” wie etwa benutzte Taschentücher und weggeworfene Zigarren, deren Rauch einige enthusiasmierte Verehrerinnen Liszts auch dann noch weiter inhalierten, wenn ihnen davon speiübel wurde (vgl. Hilmes 2011: 120). Eine Amerikanerin ließ sich den Überzug eines Stuhles rahmen, auf dem Liszt gesessen hatte, und hängte sich das Kunstwerk an die Wand (vgl. Hilmes 2011: 252); seine auch im Alter noch beeindruckende Haarpracht musste der Virtuose vor allem vor den kunstbegeisterten Engländern schützen, da diese sich wohl nicht scheuten, ihm mit Pinzetten heimlich vorzugsweise einzelne Silbersträhnen aus dem Haar zu zupfen, während Liszt im ekstatischen Bann seiner eigenen Musik vor sich hin improvisierte (vgl. Hilmes 2011: 253). Wie bei der Heiligenverehrung des Mittelalters wurden auch abjekte Reliquien des Verehrten nicht ausgespart; so soll eine Verehrerin des Pianisten abgestandenes Waschwasser aus Liszts Schlafzimmer entwendet haben, um es auf Flaschen zu ziehen, ein wertvolles Elixir, das sie dann auf der Brust zu tragen pflegte (vgl. Hilmes 2011: 342).

6. Fazit

Die heute häufig unreflektiert vorgenommene Zuordnung eines Kunstwerkes zum Bereich des Kultischen hat also seine Wurzeln in einem semi-religiösen, pseudo-mystischen Kontext, der die Zerrissenheit der jeweiligen Lebenssituation durch wirkliche oder vermeintliche Sinnstiftungsprozesse zu therapieren versucht. Somit wird auch erklärlich, dass die unzeitgemäß wirkende Verehrung von Personen, Einrichtungen oder Werken, die so gar nicht zu post-aufklärerischen Zeitaltern zu passen scheint, dennoch ihre Berechtigung findet. Gerade als Kontrast zu modernistischen Formexperimenten in der Kunst, gerade auch als Alternative zu den sinnerodierenden und werteskeptischen Dekonstruktionen postmoderner Befindlichkeiten können Kulte als Ausdruck einer unstillbaren Sehnsucht nach Ganzheit gewertet werden. Die Gemeinde feiert sich selbst, aus Überzeugung oder Notwehr, aus Verzweiflung oder Unbehagen an der fragmentarisierten Existenzweise der Alltagswelt. Hier könnten die Gründe für die Relevanz kultischer Fußballvereine, Fernsehserien, soap operas, Konzerte, Werbesendungen, Königshäuser, Schauspieler, Bücher, Filme, Kabarettisten oder auch technischer Gegenstände liegen; die säkularisierte Metaphysik gaukelt ein Zusammengehörigkeitsgefühl der Gemeindemitglieder vor, mit dem es sich leben lässt, entweder für immer, oder bis zum nächsten Kult, der ganz bestimmt kommt, nein, kommen muss. 1Literaturverzeichnis

Primärliteratur: Richardson, Samuel. Clarissa or The History of a Young Lady, ed. Angus Ross. London: Penguin, 1985. Richardson, Samuel. Pamela: Or, Virtue Rewarded, ed. Margaret Doody. London, 2003. Sekundärliteratur: Albert, Karl. Vom Kult zum Logos: Studien zur Philosophie der Religion. Hamburg, 1982. S. 84–6. Backscheider, Paula R. “The Rise of Gender as Political Category”. In: Revising Women: Eighteenth-Century ‘Women’s Fiction’ and Social Engagement, ed. Paula R. Backscheider. Baltimore and London, 2000. S. 31–57. Batsaki, Yota. “Clarissa; or, Rake Versus Usurer”, Representations 93/1 (2006). S. 22–48. Blumenberg, Hans. Arbeit am Mythos. Frankfurt, 1996 [1979]. Bronfen, Elisabeth. Over Her Dead Body: Death, Femininity and the Aesthetic. Manchester, 1992. Bueler, Lois E. “Introduction”. In: Lois E. Bueler, Clarissa: The Eighteenth Century Response 1747–1804, 2 vols.; vol. 1: Reading Clarissa; vol. 2: Rewriting Clarissa. New York, 2010. Calcutt, Andrew; Shephard, Richard. Cult Fiction – A Reader’s Guide. London, 1998. Doody, Margaret Anne. “The Gnostic Clarissa”. In: Passion and Virtue: Essays on the Novels of Samuel Richardson, ed. David Blewett. Toronto et al., 2001. S. 210–45. Ellis, Markman. The Politics of Sensibility: Race, Gender, and Commerce in the Sentimental Novel. Cambridge, 1996. S. 5–48. Fleck, Christina Juliane. Genie und Wahrheit: der Geniegedanke im Sturm und Drang. Marburg 2006. Freiburg, Rudolf; Gruß, Susanne. “Introduction: Literature and Theodicy, Literature as Theodicy”. In: Rudolf Freiburg and Susanne Gruß, eds. But Vindicate the Ways of God to Man: Literature and Theodicy. Tübingen, 2004. S. 13–47. Freiburg, Rudolf; May, Markus; Spiller, Roland. “Einleitung”. In: Rudolf Freiburg, Markus May, Roland Spiller, hg., Kultbücher. Würzburg, 2004. S. vii-xvii. Freiburg, Rudolf. “‘I chose not to choose life’: Verweigerungshaltung als Kult in Irvine Welshs Roman Trainspotting”. In: Rudolf Freiburg, Markus May, Roland Spiller, hg., Kultbücher. Würzburg, 2004. S. 127–46. Freiburg, Rudolf, “‘Herodian Love’”: Sex and Desire in Richardson’s Clarissa, Anglia 129/3 (2011). S. 398–425. Grünschloß, Andreas. “Kult”. In: Friedrich Wilhelm Horn, hg. Taschenlexikon Religion und Theologie, Bd. 2. Göttingen, 2008. S. 700–1. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. “Der Begriff der Religionen – nach der Vorlesung von 1827. C.: Der Kultus”. In: Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Vorlesungen über die Philosophie der Religion, Teil 1, hg. Waler Jaescke. Hamburg, 1983. S. 265–338; 330–8. Hilliard, Raymond. “Clarissa and Ritual Cannibalism”, PMLA 105/5 (1990). S. 1083–97. Hilmes, Oliver. Franz Liszt: Biographie eines Superstars. München: Siedler, 2011. Keymer, Thomas. “Introduction”. In: Samuel Richardson, Pamela, ed. Thomas Keymer and Alice Wakeley. Oxford, 2001. S. vii-xxxiv. Keymer, Thomas; Sabor, Peter, ed., The Pamela Controversy: Criticisms and Adaptations of Samuel Richardson’s Pamela, 1740–1750. 6 vols. London, 2001. Keymer, Thomas; Sabor, Peter. Pamela in the Marketplace: Literary Controversy and Print Culture in Eighteenth-Century Britain and Ireland. Cambridge 2005. Krohn, Wolfgang. Francis Bacon. München, 1987. Lamping, Dieter. “Tragödie”. In: Dieter Lamping, hg. Handbuch der literarischen Gattungen. Stuttgart 2009. S. 722–39. Müllenbrock, Heinz-Joachim. “Einleitung: Die politisch-gesellschaftlichen Grundlagen der englischen Aufklärung”. In: Heinz-Joachim Müllenbrock, hg. Neues Handbuch der Literaturwissenschaft: Europäische Aufklärung. II. Teil. Wiesbaden, 1984. S. 1–30. Nicklas, Pascal. The School of Affliction: Gewalt und Empfindsamkeit in Samuel Richardsons Clarissa. Hildesheim, 1996. Och, Gunnar. “Der Cornet im Tornister – zur Rezeption literarischer Kultbücher”. In: Rudolf Freiburg, Markus May, Roland Spiller, hg., Kultbücher. Würzburg, 2004, 31–44. Petzold, Dieter: “Kult oder Kommerz?: Die Harry-Potter-Bücher an der Scheidelinie zwischen Kunst und Kommerz”. In: Rudolf Freiburg, Markus May, Roland Spiller, hg., Kultbücher. Würzburg, 2004. S. 223–37. Real, Hermann Josef. “Conversations with a Theodicist: William King’s Essay on the Origin of Evil, with Some Sidelights on Hobbes, Milton, and Pope”. In: Rudolf Freiburg and Susanne Gruß, eds. But Vindicate the Ways of God to Man: Literature and Theodicy. Tübingen, 2004. S. 85–111. Riedel, Christoph. Subjekt und Individuum. Darmstadt, 1989. Schäfer, Frank. “Acht Thesen um Kultbuch”. In: Frank Schäfer, Kultbücher: Von Schatzinsel bis Poo’s Corner – eine Auswahl. Berlin, 2000. S. 8–11. Schmidt-Biggemann, Wilhelm. “Kult”, In: Joachim Ritter, hg. Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 4: I‑K. Damstadt, 1976. S. 1300–1309. Schneider, Martin. Das Weltbild des 17. Jahrhunderts: Philosophisches Denken zwischen Reformation und Aufklärung. Darmstadt, 2004. Von Essen, Gesa. “‘Wie eine melodische Agonie der Erscheinungswelt’: Literarische und feuilletonistische Liszt-Paraphrasen aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts”. In: Virtuosität: Kult und Krise der Artistik in Literatur und Kunst der Moderne, hg. Hans-Georg von Arburg. Göttingen, 2006. S. 187–216. Watt, Ian. The Rise of the Novel: Studies in Defoe, Richardson and Fielding. Harmondsworth, 1985 [1957]. Welsch, Wolfgang. Unsere postmoderne Moderne. Berlin, 2002. Wölfle, Gerhard. Kult und Opfer in Hegels Religionsphilosophie. Tübingen, 1999. Zigarovich, Jolene. “Courting Death: Necrophilia in Samuel Richardson’s Clarissa”. Studies in the Novel 32/2 (2000). S. 112–28. Zomoyski, Adam. Chopin: Der Poet am Piano. Übers. V. Nathalie Lemmens. München, 2011.Anmerkungen

- Für die Unterstützung bei der Recherche zu diesem Beitrag möchte ich mich bei Josef Guggenberger bedanken; für die Einrichtung und sorgfältige Korrektur des Manuskriptes gilt mein Dank Nina Abassi und Evelin Werner. ↩

Rudolf Freiburg wurde 1956 in Hemer geboren. Nach einem Studium der Anglistik, Germanistik und Pädagogik an der Westfälischen-Wilhelms-Universität in Münster promovierte er 1984 mit einer Studie zur Intentionalität literarischer Texte. 1985 wurde er Hochschulassistent an der Georg-August-Universität Göttingen, wo er sich 1992 mit einer Arbeit über Samuel Johnson habilitierte. 1995 wurde er als Nachfolger von Prof. Dr. Erwin Wolff auf den Lehrstuhl für Anglistik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg berufen, an der er auch gegenwärtig noch lehrt. Von 2002 bis 2004 leitete er als Dekan die Philosophische Fakultät und war anschließend von 2004 bis 2007 als Senator der Universität tätig. Zur Zeit ist Freiburg ‘Geschäftsführender Leiter des Instituts für Anglistik und Amerikanistik’, ‘Sprecher des Departments Anglistik/Amerikanistik und Romanistik’ und ‘Sprecher des Interdisziplinären Zentrums für Literatur und Kultur der Gegenwart’. Er ist Mitherausgeber von 6 Sammelbänden – u.a. zu den Themen “Literatur und Holocaust”, “Literatur und Theodizee”, “Literatur und Kult” – sowie Verfasser zahlreicher wissenschaftlicher Beiträge zur Literatur und Kultur des achtzehnten sowie des 20. und 21. Jahrhunderts.