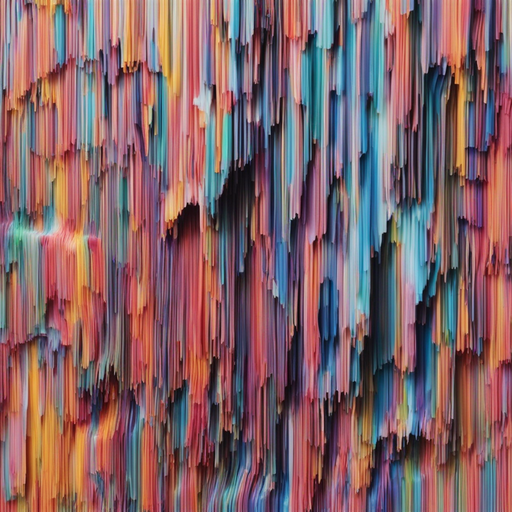

© Leo Blumenschein, plastic-trash-glitch-happy

Zu Plastik und Kultur.

von Leo Blumenschein

„Plastik: Es kommt drauf an, was man daraus macht.“¹

schreibt Andreas Neumeister, in seinem Roman Gut laut. Als das Buch 1998 bei Suhrkamp erschien, war das gesellschaftliche Verhältnis zum Kunststoff ambivalent. Die großen Versprechungen des Materials hatten sich bereits als Illusion erwiesen und die mit dem Kunststoff einhergehende Müll,- und Umweltproblematik war höchstens noch ein Nischenthema. Die Omnipräsenz des Plastiks wurde stillschweigend hingenommen. Es war nun mal einfach da oder besser immer noch da, in vollkommener Gleichgültigkeit sich selbst gegenüber, genauso wie das ganze Jahrzehnt nach dem Ende der Geschichte (Fukuyama) und dem der großen Erzählungen (Lyotard) einfach da (und sonst nichts) war.

Die Vakanz des Verhältnisses zum Plastik war dabei vor allem eine Vakanz von Zukunftskonzepten; schließlich war Plastik vor allem immer eins: Zukunft. Der Neoliberalismus, der alte Scharlatan, hatte die Zukunft als Utopie schon ausverkauft, war aber noch zu träge, um die Zukunft als Dystopie neu zu synthetisieren. Der zukunftsleere Raum der 90er war also auch insofern ein plastikfreier Raum, da Plastik schon immer ein plastisch gewordenes Morgen bedeutet. Wie kein zweiter Stoff war Plastik ein Versprechen. Dabei steht der Umgang mit dem Kunststoff symptomatisch für die Idee des Kommenden einer ganzen Dekade: Angefangen vom unendlichen Zukunftsoptimums der 50er bis zu den jüngsten Plastiktütenverboten, stets glaubte man etwas Neues im Plastik zu sehen. Als in dem Film The Graduate 1967 Barry Mcguire dem jungen Collegeabsolventen Benjamin einen Ratschlag für dessen Zukunft „in just one word“ mitgeben will, bekommt er „plastic“ zu hören. Ja, 1967 schienen Plastik und Zukunft nahezu identisch. Ein Versprechen auf den Kunststoff, das heute nahezu absurd wirken muss.

Warum aber geht ausgerechnet mit diesem Stoff immer wieder eine Synthese aus Material und Zukunftsbildern einher? Um das zu verstehen, lohnt es einen Blick auf den Kunststoff zu wagen, der neben der sozio-kulturellen Perspektive einen intersubjektiven dialogischen Blick auf die Materie wirft.

Es sind dabei vor allem zwei Beschaffenheiten des Plastiks, aus denen sich eine Dynamik entfaltet, die gleichermaßen auf die Zeit wie auf die Struktur von Subjekt-Objekt-Beziehungen verweisen.

Diese Beziehung ist vor allem durch die extreme Formbarkeit des Stoffes gekennzeichnet. Es mag wahr sein: auch andere Stoffe lassen sich formen. Was Plastik allerdings von natürlichen Stoffen unterscheidet, ist die Tatsache, dass es keine Essenz besitzt. Der Gedanke vom Essentialismus bestimmter Materien zeigt sich am besten am Begriff der „Materialgerechtigkeit“. Hinter diesem Begriff, der vor allem in der ästhetischen Theorie des 19. Jahrhunderts Konjunktur feierte, steckt die Idee, dass ein verwendetes Material am besten in dem Sinne zu behandeln sei, dass es auch nach der Bearbeitung noch die Charakteristika des Urmaterials hervorhebe. Während die Theorie bei Holz und Marmor durchaus Anwendung finden mag, läuft sie bei Plastik ins Leere: Was sollte der Urzustand des Plastiks sein? Dabei hat die Idee der Materialgerechtigkeit aber nicht nur ästhetische Folgen, sondern prägt auch das Verhältnis zwischen Form und Formbarkeit an sich. Während im potenziell materialgerechten Stoff die Grenzen der Formbarkeit in sich selbst angelegt sind, übergibt Plastik dem Künstler die Aufgabe zur Formbarkeit. Plastik ist in dem Sinne anti-essentialistisch, in dem es die Bedeutung nicht innerhalb des eigenen Materials, sondern in seiner Formbarkeit sucht. Die Form des Plastiks ist ihre Formbarkeit. Dass hier dabei immer von Formbarkeit und nicht von Form gesprochen wird, hat seinen Grund: Nicht die konkrete Form, sondern die Möglichkeit zur Veränderung soll im Vordergrund stehen.

Behält man das Postulat eines Sinnes, der nicht im Inneren angelegt ist, im Hinterkopf, mag es kaum überraschen, dass ausgerechnet Roland Barthes eine gewisse Faszination für Plastik hegte. In seinen Mythen des Alltags widmet Barthes dem Plastik ein eigenes Kapitel, in dem er es vor allem als „alchemistischen“ Stoff kennzeichnet. Mit „alchemistisch“ bezeichnet er einen Wandlungsprozess, der so rätselhaft ist, dass er nahezu magisch erscheinen mag.

Trotzdem geht das Potenzial des Plastiks für ihn weit über das Stoffliche hinaus: Es ist „nicht nur eine Substanz, es ist die Idee ihrer unendlichen Transformation“², so Barthes. Natürlich belässt Barthes es nicht bei der reinen Beschreibung der Gegenstände, sondern unternimmt den Versuch, Alltag und Transzendenz zu vereinen. Als Material verhält sich Plastik in seiner Gleichwertigkeit zwischen Verweis und zu Verweisenden in etwa so, wie Barthes Idee einer hierarchiefreien Signifikant-Signifikat-Beziehung bzw. zwischen Bedeutendem und Bedeutetem.

Form entsteht aus der Formbarkeit und nicht aus einem Mythos von Ursprünglichkeit. Vielleicht ist es also kein Zufall, dass die poststrukturalistische Theorie und der endgültige Siegeszug des Plastiks im Alltagsgebrauch Ende der 50er Jahre ungefähr zusammenfallen. Bleiben wir noch einen Augenblick bei der Kulturgeschichte des Plastiks: Die semantische Unentschlossenheit des Plastiks zeigt sich dabei auch in dem ihn jeweils zugesprochenen Verhältnis zum Bestehenden. Während eine kritische Lesart des Plastiks sich vor allem an der Frage der Ökologie des Kapitalismus der 50er, 60er und 70er reibt, betont eine positive Rezeption immer wieder die Offenheit des Materials. Dass dabei Plastikkritik erst einmal von einer essentialistischen Hippiekultur als ein „back to the nature“ geübt wurde, zeigt dabei nur die eigene semantische Offenheit: Die Konnotation und Wertung des Plastiks befindet sich in ständiger Bewegung zwischen Kultur und Alternativkultur, zwischen Kapitalismus und Kapitalismuskritik und gewinnt dabei die ihr jeweilige Bedeutung – ganz in poststrukturalistischer Tradition – vor allem aus der Differance zum jeweiligen (Gegen-)Konzept.

Ein Verhältnis, das Björk, wie immer ihrer Zeit deutlich voraus, 1989 so besingt:

„Dear plastic, be proud, don’t imitate anything“. Überhaupt Pop und Plastik: Der Britische Kulturforscher und Musiktheoretiker Mark Fisher zeigt in K‑Punk, oder das Glampunk-Art-Pop-Diskontinuum eindrucksvoll die Bedeutung der Formbarkeit am Beispiel des Art Pops der frühen 70er Jahre als genuin postmodernen Moment. In bewusster Abgrenzung zur Hippiekultur der späten 60er bezieht sich Fisher dabei vor allem auf die „plastic people“ und eifrigen Nietzscheleser David Bowie und Bryan Ferry, die mit ihrem androgynen Aussehen unter Bergen von Make-Up und ihrer bewusst gekünstelten Stimme eine Provokation für jeden Ursprungsfetischisten darstellten. Die eindrucksvolle Liaison von Pop und Plastik gründet dabei vor allem auf der Möglichkeit zur performativen (Selbst-)Gestaltung jenseits aller Determinationen der Natürlichkeit.

Die geschlechtliche Uneindeutigkeit, aber auch die Installation der (Trans-) Frau Amanda Lear auf den Covern der ersten drei Roxy-Music-Alben, betonen dabei diese existenzielle Bedeutung des Artifiziellen. In Roxy Musics Mother of Pearl (1973) singt Bryan Ferry:

„But no dilettante, filigree fancy

Beats the plastic you“

Das „plastic you“ wird zum Über-Menschen. Der neue Mensch des Plastikzeitalters ist also im gleichen Maße formbar wie das Material. Die Fluchtpunkte, nach denen sich die entstehenden Pop-Körper³ dabei ausrichten, sind allerdings simulativer und nicht mehr mimetischer Art. Plastik und Pop-Körper sind beides Simulacren. Dass sie sich dafür gegenseitig loben, erscheint naheliegend. Und auch wenn Simulacren keine Abbilder der Realität sind, so können sie doch in ihrer Rezeption Prozesse in Gang setzen, die ganze reale Auswirkungen haben.

Was aber sind diese Auswirkungen des Plastiks? Da wäre zuerst einmal eine Aufhebung der Hierachie, wie sie klassischerweise zwischen Gegenstand und Benutzer besteht: Bereits 1952 bezeichnet der Designer und Architekt Hans Schwippert Plastik als „will-fährig uns gegenüber“⁴. Es ist dabei weniger das Will-fährige das interessiert, sondern das „gegenüber“. Das elastische und widerstandslose Plastik entwickelt eine Eigenschaft, die sich gegen den Bearbeitenden wendet, aber nicht dadurch, dass der Künstler erst einen natürlichen Widerstand überwinden muss, sondern dadurch, dass die „Will-Fährigkeit“ ein Aufruf zur Machtausübung ist. Das Plastik ruft. Neben dem sozioindustriellen Aspekt, der mehr auf die Breitenwirkung und die ökonomischen Grundbedingungen zielt, erweist sich Plastik also auch in dem Sinne als materialisierte demokratienahe Knecht-Herrscher-Aufhebung, in dem es den „Ruf“ des eigentlich beherrschten Materials als Moment der gegenseitigen Kodependenz versteht. Man muss etwas aus dem Plastik machen. Eine Aufforderung, die sich einerseits auf die individuelle Ausgestaltung eines Plastikhaufens anwenden lässt, aber die sich auch vor der globalen Problematik eines schier endlosen und nahezu nie verrottenden Plastikberges stellt. Vielleicht wäre es lohnenswert, diese Plastikhaufen und ihre Verwertungskreisläufe im Angesicht einer (post)modernen Welt zu lesen, die uns vor die Herausforderung stellt, das Bestehende umzuordnen statt neu zu erfinden, weil alles irgendwie schon da ist. Bricolage, Sample und Recycling sind in dem Sinne ähnlich, in dem sie auffordern, das Bestehende umzuformen.⁵

Dass ausgerechnet dem Plastik diese Rolle zukommt, liegt sicherlich an seiner Formbarkeit, aber auch zu Teilen an der kulturellen Nähe zum Camp. Dabei erscheint es mir nahezu befreiend, dass Plastik nicht immer zwangsläufig bedrohlich erscheinen muss. Plastik ist auch der Stoff von Camp und Pop-Art, bei der die Kritik an der Warenförmigkeit der Kunst auf ganz und gar spielerische Weise aus der eigenen Warenförmigkeit entsteht.⁶ Die der Pop-Art immanente Kritik ist dabei immer ein Zeichenspiel, bei der Ausdruck und Gegenstand zusammenfallen.

In Anlehnung an Adornos Behauptung, ein Kunstwerk sei „durch und durch gesellschaftlich dank seiner Nicht-Gesellschaftlichkeit“, versteht sich der kritische Teil der Pop-Art als eine oszillierende Membran zwischen Erfahrungen der Machtlosigkeit und Macht im Angesicht eines (übermächtigen) semiotischen Industrieapparates. Die vermeintlichwiderstandslose Einverleibung der Kunst in die Warenlogik schlägt im Moment des Absurden zurück. Das Blatt wendet sich:

Es ist gewissermaßen die Freiheit, kritisierten Gegenstand und kritisierenden Gegenstand zu vereinen. Das ist keine Standortlosigkeit, sondern scharfkantiges Übereinanderlegen verschiedener Standpunkte. Es ist auch die Form der Kritik, die dem Plastik immanent ist: Wenn ich heute Einweggeschirr aus Plastik sehe, so kann ich gar nicht anders als die Kritik an der Existenz dieses Gegenstandes automatisch mitzudenken. Der aktuelle Blick auf Plastik scheint Existenz und Kritik endgültig zu vereinen.

Vielleicht nähern wir uns hier dem eigentlichen Anliegen des Essays: Plastik ist unentschieden. Es ist entgegen dem aktuellen Trend nicht genuin negativ. So etwas gibt es grundsätzlich nicht.

Um noch einmal auf die Zeit zurückzukommen: Wenn ich sage, Plastik sei immer ein Stoff der Zukunft, egal ob diese als verheißungsvoll oder gefährlich verstanden wird, so bleibt auch festzustellen, dass eine permanente Zukunft immer nur ein nie zu erreichender Fluchtpunkt ist und kein Zustand. Die Zukunft, die in unseren Bildern und Wertungen von Plastik verhandelt wird, ist also immer nur eine ausgelagerte Gegenwart, in der unsere Ängste und Hoffnungen zur Sprache kommen.

Der Plastikoptimismus der 60er Jahre hat sich genauso wenig eingelöst wie die alte Angst, das Aufkommen von Kunststoffen würde der Bildhauerei ein Ende versetzen. Natürlich, Meeresverschmutzung und endlose Plastikberge sind real, aber wenn wir heute über Plastik reden, beschwören wir eine vermeidbare Machtlosigkeit gegenüber der Zukunft, wo wir doch eigentlich die Erfahrung der Macht in der Gegenwart, von der aus sich unser Plastikpessimismus zeigt, betonen müssten. Anzuerkennen, dass Plastik immer genau das ist, was wir aus ihm machen – nicht mehr und nicht weniger — beinhaltet auch anzuerkennen, dass wir der unheilvollen Zukunft, die wir mittlerweile im Plastik verwirklicht zu sehen glauben, wirksam begegnen können – oder zumindest, dass wir an der Misere selbst schuld sind. Als ein Beispiel für die semiotische Eigenmacht, die wir über das Plastik haben, kann das Aufkommen von neuartigen Kunststoffen auf biologischer Basis betrachtet werden. Dass viele Einwegverpackungen mittlerweile auf Zuckerrohr oder Maisstärke beruhen – wir aber interessanterweise trotzdem von abbaubarem „Plastik“ reden – zeigt eindrucksvoll, dass auch der Begriff des Plastiks, genauso wie sein Dasein, ein flexibler ist.

[1]Neumeister, Andreas: Gut laut. Frankfurt. a. M., 1998. S.109.

[2]Barthes, Ronald: Mythen des Alltags. Vollständige Ausgabe. Übers. von Horst Brühmann. Frankfurt a. M., 2010. S. 225.

[3]Laut Philip Sarsain sind Pop-Körper „Bilder idealer Körperlichkeit, nach denen man streben kann oder soll – aber auch Ikonen dessen, was man doch nicht erreicht hat und was man sie sein wird“

[4]Der Übermensch als nicht zu erreichender Fluchtpunkt findet im also im Pop-Körper eine moderne Übersetzung,zumindest in seiner leiblichen Dimension.

[5] Übrigens eine Notwendigkeit die sich auch vor den Gigantischen digitalen Müllbergen unserer Zeit stellt.

[6] Das Werk Claes Oldeburg kann hierfür als Beispiel gesehen werden.