Ein Kongress über Literatur und Zukunft

von Maximilian Richter

Die ernüchternden Fakten gleich vornweg: Weder war früher alles besser, noch hat Literatur für uns die Zukunft aufgearbeitet, auch eine zufriedenstellend funktionierende KI zur Erstellung von Tagungsberichten existiert noch nicht. Und so komme ich nicht umhin, selbst vom Studierendenkongress der Komparatistik, der am 27. und 28. Mai 2022 in Wuppertal stattfand, zu erzählen:

Suche nach Unterkunft: Wer kennt einen, der einen kennt? Der Freund vermittelt den Schlafplatz bei A, der mich vom Bahnhof abholen wird – Zug verspätet, natürlich. Man geht nun also noch ein Bierchen trinken und schlendert durch das nächtliche Wuppertal. Spaziergang durchs Villenviertel: Fachwerk, Stuck und Neoklassizismus; Gründerzeit, erklärt man mir.

- Mit den steilen Straßen ist das fast wie in San Francisco, meint A, der noch nie in SF war.

- Aber mit Schwebebahn statt cable car, entgegne ich, der auch noch nie in SF war.

A fragt mich, was denn das bedeute, ein Kongress mit dem Thema „Literatur und Zukunft“. Doch ich bin zu müde (eine Ausrede), antworte nur grob (um die Darstellung von Zukunft und die Zukunft der Literatur soll es gehen) und vertröste ihn auf morgen.

Antworten gibt es dann anderntags im Hörsaal: Prof. Dr. Jürgen Wertheimer eröffnet mit ‚seinem‘ „Projekt Cassandra“ – Krisenfrüherkennung durch Literaturauswertung – und inszeniert Komparatistik als think tank: Denn gerade die scheinbar langsame, isolierte Literatur könne als Prognoseinstrument dienen. Bei einer literaturwissenschaftlichen Lektüre soll Halbausgesprochenes freigelegt werden. Kein anderes Medium berge so viele Spuren, Veränderungspotentiale und Seelenzustände wie die Literatur. Anhand eines breiten Textkorpus‘ ließen sich unter Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten und Vorgeschichten Zukunftsvoraussagen treffen. Pronominalverschiebungen, Feindbilder und Gewaltlegitimationen zeichneten hierbei tektonische Verschiebungen einer Literaturlandschaft ab; Mythen und Erinnerungen dienten als Sprengsätze. Da die Literatur einem Wirklichkeitsgefühl verpflichtet sei, enthalte sie ein Sensorium der Veränderung. So solle man sich, laut Wertheimer, das Primat der Literatur (schon allein) aufgrund ihrer „Realitätssucht“ nicht ausreden lassen. Als soft power ermögliche sie die Erklärung von Zusammenhängen, Kontexten und Reaktionen. Bezeichnenderweise interessieren sich NATO SHAPE, die West Point Academy und das Verteidigungsministerium (welches das Projekt sogar förderte) für diese Ansätze – andere Ministerien wären Wertheimer lieber gewesen. Zudem scheint Cassandra nicht allein der Namensgebung zu dienen: Das Team um Wertheimer schreibt Berichte (über den Kosovo, Algerien oder Nigeria), kommt jedoch über seinen Beraterstatus nicht hinaus – was, oder ob überhaupt etwas, mit diesen Informationen geschieht, bleibt den Wissenschaftlern unklar. Zukunftsprognosen der Literaturwissenschaft sind jedoch unabdingbar, denn die Titanic sei, so Wertheimer, auch nur „auf Sicht gefahren“.

Mit dieser Warnung starten Panels zur Zukunftsbewältigung in der Science-Fiction, zu urbanen Zukunftsszenarien sowie zu Genderkonzepten im Laufe der Zeit. Auch hier dient der Blick in die Vergangenheit als Ausgangspunkt der Überlegungen: Mary Shelleys The Last Man (1826) beschreibt eine Zukunft, die inzwischen zwar überholt scheine – Heißluftballons werden wohl nicht mehr das Fortbewegungsmittel der Zukunft –, deren Zeitgeist jedoch höchst aktuell sei (Stichwort Pandemie). Die Vortragende, Katherine Dahlquist-Bauer, merkt aber trotzdem an, dass das Frauenbild, ebenso wie die ausschließlich weiße Bevölkerung, veraltet wirke; auch könne sie Shelley wohl zum Vorwurf machen, nie eine weibliche Heldin imaginiert zu haben.

- Und wie nützlich kann dann so eine veraltete literarische Zukunft sein? – möchte A später wissen.

- Naja, diese scheinbar verstaubte Vision bietet in ihrer unglaublichen Kreativität Nährboden für stetig neue Interpretationen, die daraufhin selbst wiederum neue Zukünfte zeichnen können, reflektiere ich.

Im Vortrag von Aiden John wird dies deutlich: Jeanette Wintersons 2019 erschienener Roman Frankissstein transformiert Shelleys Geschichte über Frankensteins Monster zur transhumanistischen Zukunftsvision: Transkörperlichkeit werde hier einerseits in Bezug auf Gender besprochen, aber hinterfrage auch die physische und kognitive Optimierung eines Menschen, der dazu bereit ist, seinen Körper zurückzulassen. So heißt es im Roman: „The future is not biology – it’s AI“ (Winterson, S. 72), wodurch das heutzutage gefürchtete Gefahrenpotential der Künstlichen Intelligenz an die Stelle der monströsen Kreatur Shelleys trete.

Doch nur vordergründig sehen literarische Zukünfte düster aus, selbst dystopische Szenarien helfen bei der Kultivierung der Katastrophe: Anstatt Vergangenheitsbewältigung wird Zukunftsbewältigung und damit auch ‑gestaltung betrieben. Dadurch, dass politische Problematiken der Gegenwart wahrgenommen und extrapoliert dargestellt werden – die Literatur kann diese hierbei nicht nur abbilden, sondern der Leserschaft ganz persönlich näherbringen –, werden auch Veränderungsmöglichkeiten aufgezeigt. Denn die Warnungen der Literatur implizieren Hoffnung und zeigen das Verlangen nach einer besseren Welt, wie es Marie-Claire Steinkraus in ihrem Vortrag erklärt. Darüber hinaus demonstrierten prominente Gegenbeispiele wie Star Trek in seinen Schauplatzverlegungen des Kalten Krieges geradezu positive Zukunftsvarianten, die durch ihre Behandlung von Feminismus und mit ihrer Kritik am Rassismus, laut der Doktorandin Jennifer Preuß, geradezu „woke“ daherkommen.

Ebendies schildere ich A beim Abendessen. Dass die Beschäftigung mit der Zukunft einen Blick in die Vergangenheit benötigt, versteht er. Aber warum denn gerade im Kino überwiegend vom Krieg der Sterne erzählt werde und nicht etwa von völkerverbindenden transgalaktischen Abkommen, werde ich gefragt. Ob Darstellungen von Dystopie und Apokalypse schlicht unvermeidlich geworden oder zurzeit einfach nur en vogue sind, das kann ich ihm nicht beantworten. Allerdings wird bei literaturwissenschaftlichen Analysen evident: Negative wie positive Zukunftsmodelle sind gleichermaßen nützlich – entscheidend ist, wie diese die Gegenwart beeinflussen können.

Dahingehend skizziert auch Prof. Dr. Ursula Kocher am zweiten Kongresstag Ansätze für literaturwissenschaftliches Handeln. Denn Literatur ermögliche Teilhabe der Leserschaft an ihren Inhalten, die entscheidend über reine Fakten hinausgehen: Literatur experimentiere, gebe die Möglichkeit zur Empathie, rege zum Mitdenken an – was eine Entschleunigung voraussetzt, die soziale Medien nicht bieten können –, fordere zu Haltung auf und demonstriere Multiperspektivität (von Theorien und Erfahrungen). Diese Teilhabe vermöge es, gerade durch literarische Zukunftsbeschreibungen, den Lesenden Lösungsansätze zu geben und Resilienz gegenüber sowie Vertrauen in die Zukunft zu schaffen. Die Ambiguitätstoleranz der Literatur stehe dabei im angenehmen Gegensatz zum Expertentum einer oftmals handlungsunfähigen Gegenwart. Literaturwissenschaft könne nun, so Kocher, in gemeinsamer Textarbeit Übersetzung für die Gesellschaft leisten. Gerade die neuen studies (insbesondere ecocriticism und der Ansatz einer natureculture) hälfen bei einer Überwindung von binären Oppositionen. Die Idee von Zukunft beinhalte hierbei stets eine Schleife über Vergangenheit und Gegenwart – durch dieses Wiederholen und Erinnern könnten Zukunftsszenarien Kontinuitäten aufdecken, Transformationsprozesse sichtbar machen und Grenzüberschreitungen des Menschen (Mensch – Tier/Pflanze/Materie/Klima/Maschine/KI) austarieren. Um hierbei nicht zu pädagogisieren, wäre es unumgänglich, Zukunft als gemeinsames Problem – oder besser: als gemeinsame Chance – zu vermitteln, was dann in Panels zu Gedächtnis, Geschichte und Gegenwart als Wegbereiter der Zukunft sowie zu Gesellschaftsräumen und Zukunft erneut anklingt.

So betrachtet der Student Nico Kröger Heimat demgemäß als Noch-Nicht des Zukünftigen. Anstatt zur Abgrenzung, reduziert auf Polarität und als Reaktionsbegriff auf Identitätslosigkeit, könne Heimat auch als produktiver Begriff verwendet werden; Zukunft ermögliche hier ein „Farbigmachen“ der abgestumpften Merkwelt. Erst Umdenken und Krise schüfen überhaupt einen Ort des Noch-Nicht, der folglich durch ein Tätigsein zur (vielleicht unerreichbaren) Heimat werden könne. Dies gelinge bestens im Nicht-Ort, an welchen sich das Konzept des Noch-Nicht anlehnt; hier könne der Mensch in seiner Vereinzelungserfahrung als Beobachter zu Tage treten, anstatt dass der Ort ihn als Subjekt auf sich selbst zurückverweise. Im Hotel beispielsweise ersetze eine Zimmernummer die alte Identität und ermögliche eine neue Heimatsuche im Gegenraum. Vielleicht wäre es in diesem Sinne sogar möglich, die Welten der Zukunftsliteratur als Noch-Nicht-Orte – mal warnend, mal träumend – unserer Gegenwart zu lesen.

In diese Kerbe schlägt zumindest Roman Ehrlichs 2020 erschienene Klimadystopie Malé, welche Zukunft vor allem als Krise und Potential der Ökotopie verhandelt: Laut der Studentin Hanna Sellheim schiebe sich hier an die Stelle des Anthropozentrismus eine ökosystemische Verbundenheit und der Naturbegriff wandele sich von einer menschlichen Projektionsfläche zu einem eigenständigen Akteur (eines sense of wonder). Der Roman dopple sein kollektives Ertrinken in Form und Syntax; seine Sprachkrise werde Ausdruck einer möglichen Zukunftskrise der Literatur. In seiner Präsentation der Wahrnehmung des Nicht-Menschlichen sei es nun möglich, den Text als ecopedagogy zu lesen.

- Aber was ihr da machen wollt, das klingt schon sehr nach Schillers ästhetischer Erziehung des Menschen, so neu ist das ja nun nicht, wirft mir A später vor.

Ganz unrecht hat er damit nicht. Was Literatur über Zukunft allerdings bieten kann, ist Konfliktlösung durch Kreativität, denn Kunst ermöglicht eine Dynamik, die so im wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Diskurs oft unterzugehen scheint.

- Fast wie bei Schiller, man sagt dazu jetzt nur Stärkung von Resilienz, antworte ich.

Aber Zukunft muss nicht grundsätzlich dramatisch-unheilschwanger erzählt werden: Christa Wolfs Texte stellen gar eine antitragische Alltagspoetik dar. Das Schreiben lasse sich bei ihr als gesellschaftliche Praxis verstehen, welches als Palimpsest, als Gewebe von Geschriebenem und Ungeschriebenem eine Ästhetik des Netzwerks erzeuge, was Claire Schleeger in ihrem Vortrag aufzeigt. Die Gegenwärtigkeit des Theaters ersetze Wolf durch ein Futur II, das keine gemeinsame Zeit ermögliche, sodass sich auch hier Zukunft gegen die Tragik (der Gesellschaft) richte.

Höchst tragisch hingegen geht es in Kleists Die Familie Schroffenstein zu. Der Text setze – so Julius Böhm – gleich drei, obendrein widersprüchliche Zukunftsdeterminanten (Blutsverwandtschaft, Erbvertrag, Racheschwur), die eine Sicherheit des Passieren-Werdens äußerten. Dieses tragische Zukunftswissen als futurische Gegebenheit sowie diverse Mauerschauen vergegenwärtigten das Nicht-Gegenwärtige: Vergangenheit und Zukunft träfen im dramatischen Präsens aufeinander, dessen Knappheit der Zeit ein tragisches „Zu spät!“ unumgänglich scheinen lasse. Hierbei sei also die Zeit der Krise im Drama zugleich eine Krise der Zeit(en); statt dem günstigen Augenblick nahe der Unglückstag, individuelle Freiheit müsse mit objektiver Notwendigkeit aufgewogen werden.

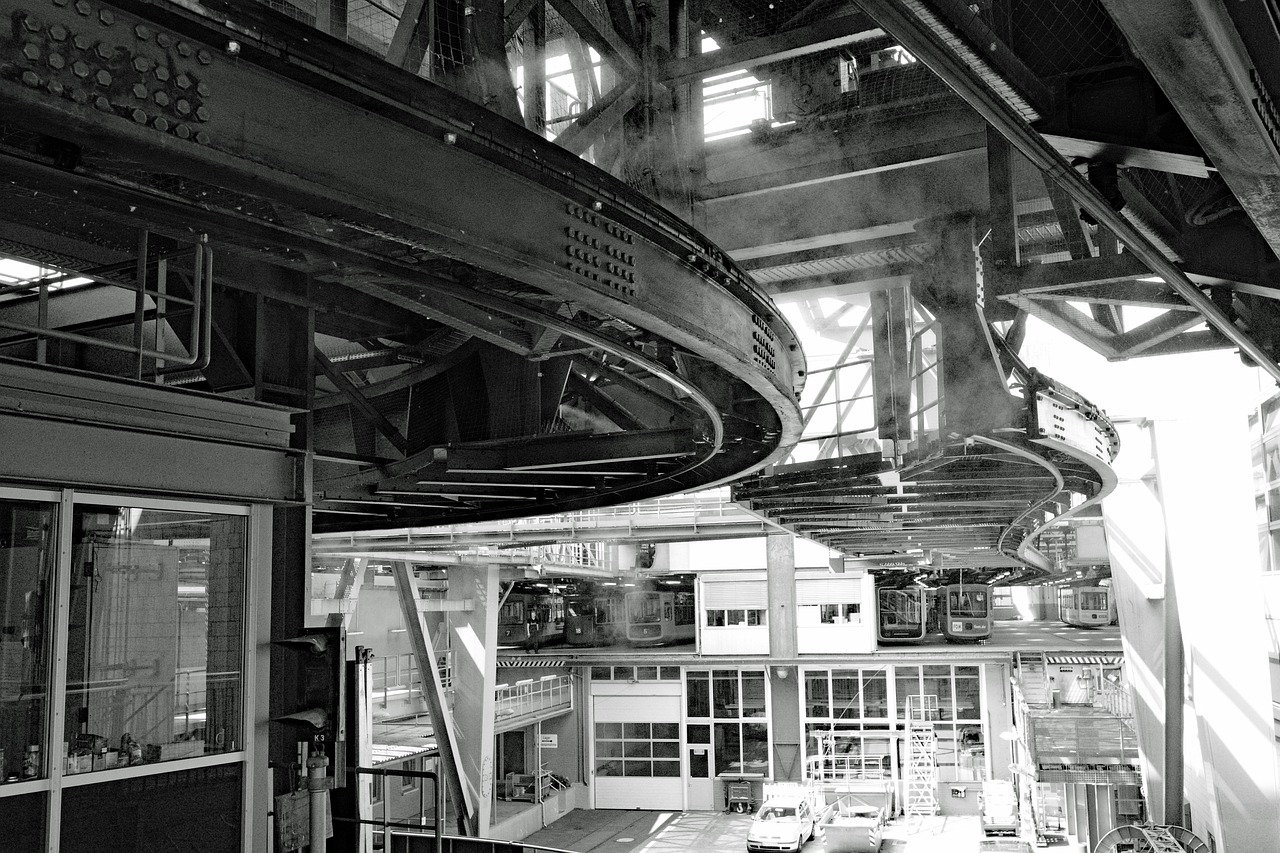

- Da war mir das mit den Dystopien doch lieber, da hat man wenigstens das Gefühl, noch etwas ändern zu können, entgegnet mir A, der mir jetzt am Abend des zweiten Kongresstages doch noch die Schwebebahn zeigen möchte.

Das ist wahrscheinlich auch ein Leitmotiv der Tagung: Zukunft als Möglichkeitsraum zu begreifen, den uns Literatur – die ja selbst wiederum Möglichkeitsraum ist für menschliches Nachdenken und menschliche Gefühle – vorhält als Hypothese, als Warnung, als Wegweiser, auf die wir nun reagieren können. So zeigt sich Literatur als allzu menschlich und damit zutiefst ‚un-maschinell‘. Denn Algorithmen, Automaten und artifizielle Intelligenz sind in diesen beiden Tagen erstaunlich stark in den Hintergrund gerückt in unserem Sprechen über Literatur und Zukunft. Freilich bleiben diese Themen Forschungsdesiderate, Angst vor einer Ablösung ‚menschgemachter‘ Stoffe und Diskurse braucht man – so die Erkenntnis am Ende des Kongresses – jedoch nicht zu haben. Dennoch: Ein genauerer Blick auf Textproduktion und Literaturlandschaft der Zukunft blieb leider aus, was eine unangenehme Leerstelle zurücklässt.

Ich korrigiere also meine müde Auskunft des ersten Abends an A: Zukunftsbeziehungen in Texten und literarische Zukunftsräume wurden im Rahmen der Tagung präzise ausgeleuchtet, ob Utopie, Dystopie, Ökotopie oder ganz individuelle Zukünfte. Um die Zukunft der Literatur jedoch, hätte es gern etwas mehr gehen dürfen.

Wir lösen unsere Tickets und setzen uns in die Schwebebahn.

- Die war ja auch mal die Zukunft, meint A, während wir über der Wupper fahren.

Hat sich dann aber nicht durchgesetzt, zu teuer, oder weil man den Leuten zum Fenster reinschauen kann, mutmaßen wir in die Wohnzimmer der Anwohner blickend. Futuristisch sieht das Gebilde allerdings noch immer aus.

Maximilian Richter, Jahrgang 1997, absolviert nach seinem Bachelor in Vergleichender Literaturwissenschaft den Master in Internationaler Literatur an der Universität Augsburg. Seine Interessensschwerpunkte hierbei sind Literaturtheorie (v. a. Autorschaft, Text, Medientheorie), deutschsprachige Literatur des 20. Jahrhundert sowie europäisches Kino. Nebstdem unternimmt er künstlerische Ausflüge in Form von Regieassistenz oder Fotografie.