Ein Gespräch mit dem Schriftsteller Georg Klein

von Stephanie Waldow

‚Namen sind keine feste Benennung ihrer selbst’ (S. 136)

Schau ins Blau sprach mit dem Autor Georg Klein über seinen Roman unserer Kindheit, für den er den Preis der Leipziger Buchmesse erhielt.

Wenn es eine Auszeichnung für einen Text gibt, dann wohl diese, mit ihm nicht zu Rande gekommen zu sein. Was bleibt nach der Lektüre von Georg Kleins Roman unserer Kindheit ist vor allem eine Verstörung. Nicht um Aufklärung geht es hier, sondern um eine Arbeit am Mythos. Am Mythos Kindheit und am Mythos des eigenen Selbst. Wenn am Ende des Romans diese Arbeit an den Leser weitergegeben wird, beginnt die Lektüre von Neuem, die Lektüre des Textes und des eigenen Selbst.

SCHAU INS BLAU: Die Genauigkeit Ihres Erzählverfahrens steht im scheinbaren Widerspruch zu den vielen Auslassungen und Leerstellen im Text. Das korrespondiert mit der Beobachtung, dass die Komplexität Ihrer Texte vor allem in der Reduktion besteht. Wie begründen Sie diese Diskrepanz?

GEORG KLEIN: Der Begriff „Genauigkeit” bedarf keiner umständlichen Klärung, wenn wir von funktionalen Texten, etwa einer Reparaturanleitung oder einer Wegbeschreibung, sprechen. Was aber soll „Genauigkeit” bezogen auf erzählende Prosa bedeuten? Es gibt in der Rezeption meines Textes wohl so etwas wie eine „Genauigkeitsillusion”, rückblickend glaubt der Leser dann, etwas wäre besonders detailliert beschrieben worden, oder eine Handlungsszene hätte viel Zeilenraum eingenommen. In Rezensionen fällt dann oft das fatale Wörtchen „minutiös”. Wirft man einen kalten Blick auf die entsprechenden Textstellen, sieht man ohne Mühe: Sie sind kurz, die Beschreibung ist knapp und lückenhaft, sie bezieht sich nicht selten auf Randphänomene, ist unter Umständen sogar eher vage. Da es ja nirgendwo einen kompletten Text des Beschriebenen gibt, kann man eigentlich auch nicht von einer „Reduktion” sprechen. Was macht das sprachliche Kunstwerk, diese Fügung guter Sätze, hier mit dem kreativen System des Lesenden aus? Ein Roman ist ein temporärer Parasit, ein allein nicht lebensfähiges Wesen, das einen geeigneten Wirt für begrenzte Zeit zur Ausschüttung halluzinogener Substanzen stimuliert, oder wie es der Kollege W.S. Bourroughs auf die Formel gebracht hat: „Language is a virus”. Was kann ein solcher Virus über diese Fremdwirkung hinaus für sich selbst wollen? Er will, dass seine Form ein langes Weilchen fortbesteht — bevor deren scheinbare Genauigkeit letztlich im Gestaltwandel der Kultur verschwimmt und in Unerkennbarkeit untergeht.

SCHAU INS BLAU: Das Phantastische scheint sich in Ihre Text hineinzuweben und eröffnet somit eine zweite Bedeutungsebene, die einer ersten zur Seite gestellt wird. Der Text wird polyvalent und erweist sich dadurch als Labyrinth, in welches sich die Kinder hineinbegeben. Ist das Phantastische auch eine Möglichkeit, das vom gesellschaftlichen Diskurs Ausgeschlossene mit in den Text zu integrieren?

GEORG KLEIN: Das „Phantastische” profitiert davon, dass es ein dominantes Realismuskonzept gibt, also ein System herrschender Wirklichkeitsillusionen, die andere Formen von Wirklichkeitsbehauptung geringschätzen, ausgrenzen, unter Umständen sogar ächten. Ich weiß noch gut, wie eine junge Deutschlehrerin Mitte der 60er Jahre bei einem meiner Erlebnis-Aufsätze den Wirklichkeitscharakter des Geschriebenen bezweifelte. Aber sie gab mir trotz der mahnenden Worte in Rot noch eine Drei Minus und schubste meinen kleinen Text nicht über die Reling der Galeere, auf der wir alle dem Fliegenden Holländer einer einzigen kohärenten und kausal nachvollziehbaren Wirklichkeit hinterherrudern.

SCHAU INS BLAU: Können Sie die Bedeutung des Witzes für Ihren Text etwas näher beschreiben? Auffällig ist erstens, dass häufig, trotz ausführlicher Herleitung, auf die eigentliche Pointe verzichtet wird. Es scheint, als handle es sich hier um ein Erzählen, dessen eigentlicher Gegenstand nicht benannt werden kann. Zweitens fällt mir im Zusammenhang mit Ihrem Roman eine Strukturbeschreibung des Witzes ein, in der es heißt: Der Witz beinhalte die Fähigkeit, sich selbst als Anderen zu denken.

GEORG KLEIN: Wenn ich öffentlich aus dem Roman vorlese, wundere ich mich im Stillen jedes Mal aufs Neue, dass ich bei seiner Niederschrift an den „Witzen” festgehalten habe. „Das kann auf Dauer nicht gutgehen!”, hatte mich meine Frau nach Lektüre des ersten Kapitels gewarnt. Die Kurzprosa-Form „Witz” beinhaltet viel von dem, was mich an populärer Literatur fasziniert und abstößt: Die Gier nach totaler Affirmation wird Form. Es muss wie geschmiert auf die alle Hörer zur Gesinnungsgemeinschaft verschmelzende Pointe hinauslaufen, dabei vernichtet sich der Witz wie ein Selbstmordattentäter, so er diesen Sprenggürtel erfolgreich zündet. Mein jüngerer Bruder hatte um das siebte Lebensjahr eine glorreiche Zeit nicht nur als Witze-Erzähler, sondern auch als Witze-Erfinder. Unter den Witzen, die er damals aus gängigen Elementen — oft sogar auf Zuruf dieser Bausteine durch andere! — montierte, müssen die scheiternden besonders interessant gewesen sein. Leider kann ich mich an keinen einzigen dieser Fehlversuche genau erinnern; aber auch die „allgemeine” Erinnerung, dass es überhaupt zu diesem tollkühnen Unterfangen kam, ist mir ein großer Ansporn, eine Verheißung von Erlösung durch Erzählen gewesen.

SCHAU INS BLAU: Ihre Texte, und das trifft auch auf den Roman unserer Kindheit zu, sind immer auch eine Arbeit am Bild. Besteht für Sie eine Wechselwirksamkeit von Bildlichkeit und Verbildlichung und wenn ja, wie verstehen Sie diese?

GEORG KLEIN: Das Bild bannt das Muskelspiel der Gefühle und Gedanken. Plötzlich rennt der Läufer auf der Stelle, und das sieht merkwürdigerweise noch viel mehr nach „Laufen” aus, als wenn er besinnungslos Strecke frisst. Sogar das filmische Bild hat für mich im Idealfall organhaft emblematischen Charakter: Es pulsiert stehend. Eine solche Bilderfahrung gut nachzuerzählen ist bereits eine schöne, tief befriedigende Sache, eine derartige Erfahrung aus Wörtern wie aus dem Nichts entstehen zu lassen, hat triumphalen Charakter.

SCHAU INS BLAU: Der Satz: „Ich bin’s — Ich bin im Bild!” (S. 430) scheint mir trügerisch. Ist Ihr Roman also auch ein Versuch, ein Bild des ‚Ich’ zu entwerfen im gleichzeitigen Wissen, dass dieses Bild niemals wird vollständig entstehen können? Der Entwurf eines Selbstbildnisses im Moment des Erzählens scheint darüber hinaus auf seltsame Weise mit einem Bilderverbot zu korrespondieren oder zumindest mit dem unbedingten Gebot der Dynamisierung. Es heißt: „Wer sich an Bilder klammert, hat immer selber Schuld. Und wer an einem einzigen Bildlein hängen bleibt (…) ist schon so gut wie selber tot.” (S. 308)

Ich verstehe in diesem Zusammenhang die Arbeit am Bild als eine Arbeit am Mythos, auch am Mythos des eigenen Selbst. In all ihrer Ambivalenz: Als eine Möglichkeit also, dem „Absolutismus der Wirklichkeit” zu begegnen, zugleich verbunden mit dem höchsten Glücksgefühl, das mit dieser Arbeit verbunden ist.

GEORG KLEIN: Das „Ich” ist ein großer Selbstbetrüger, aber ohne sich immer aufs Neue als komplett und allmächtig zu behaupten, kommt es halt nicht durch die außerleibliche Welt. Das können wir schon an den Tieren beobachten: Wir haben eine kleine Katze, deren Kräfte gerade ausreichen, um die hohen Holztüren unseres alten Hauses, so sie angelehnt sind, aufzudrücken. Wie Ada Sima, so heißt sie für uns, allerdings die beiden noch deutlich schwereren Glastüren mit einer ganz unkatzenhaften Engelsgeduld auf den Hinterfüßen stehend, nach zahlreichen Fehlversuchen dann doch noch auftrommelt, verlangt eine Ich-Stärke, deren Grandiosität schon an Gottvertrauen grenzt. So ein „Bild” macht Mut — auch zu einer unseren existenziellen Glastüren angemessenen Selbst-Verklärung.

SCHAU INS BLAU: ‚Der Name wird nicht für eine feste Benennung ihrer Selbst’ verstanden, heißt es sinngemäß im Roman (S. 136). Stellt der Roman unserer Kindheit auch einen Versuch dar, dem eigenen Selbst im Akt des Schreibens einen Namen zu geben, ohne sich selbst zu benennen? Überhaupt scheint mir diese Idee Blumenbergs ‚Namen geben, ohne zu benennen’, welche er im Zusammenhang mit seiner Theorie der Bildlichkeit entfaltet, ein zentrales Moment auch für Ihren Text zu sein. Nicht nur die Figuren bleiben seltsam namenlos und werden damit vor einer Festschreibung bewahrt, sondern auch das Unaussprechliche erlangt so eine Präsenz, ohne einer gewaltsamen Beschreibung unterzogen zu werden.

GEORG KLEIN: Name ist Schicksal. Daher haben alle Spiele, in denen Namen vergeben werden können, einen tiefen Reiz, einen abgründigen, fast dämonischen Kitzel. Die Literatur gehört dazu. Wer andere dauerhaft benennt, macht sich allerdings fast zwangsläufig schuldig. Kulturen, in denen die Namensvergabe nicht völlig der „Freiheit” oder der Willkür einzelner, zum Beispiel der Eltern, unterworfen ist, treten zu unserer landläufigen Praxis in eine interessante Differenz. Ähnlich verhält es sich mit Gemeinschaften, die einen Namenswechsel erlauben. Wie ich es auch drehe und wende, es bleibt eine hochheikle Angelegenheit, in der gebotenen Demut Gott Vater zu spielen. Bis heute fürchte ich, dass mir Zeitgenossen, deren kindliche Inkarnationen im ROMAN UNSERER KINDHEIT Figur geworden sind, die Namenssetzung, von der ihr persönliches Erinnern nun angerührt wird, übelnehmen könnten. Was hilft’s, wenn ich beteure, nur um weiße, nicht um schwarze Magie bemüht gewesen zu sein?

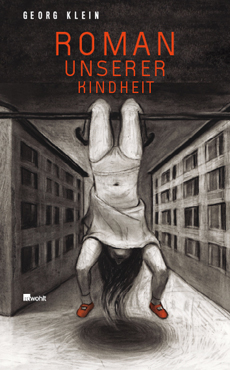

SCHAU INS BLAU: Sie arbeiten viel mit bildenden Künstlern zusammen. So auch in diesem Buch mit Anke Feuchtenberger. Möchten Sie etwas zur Gestaltung des Umschlagbildes sagen, das ja ursprünglich anders gedacht war, wie in der Mitte Ihres Textes zu sehen ist?

GEORG KLEIN: Das „Schaukelmädchen” hat Anke Feuchtenberger als unmittelbaren Reflex auf die Lektüre, also auf die innere Bildwerdung des Roman-Manuskripts, gezeichnet. Es erschien den für den Weltgang des Buches Verantwortlichen im Verlag dann aber, obschon es ihnen als Kunstwerk gefiel, doch als zu „stark”: Man befürchtete, es könnte „die” Buchhändlerin und „die” potentielle Käuferin verschrecken. Falls die Künste sich gegenseitig spiegeln können, dann ist das Schaukelbild ein ziemlich scharfer Spiegel. Um im Bild zu bleiben: Gelegentlich ziehen wir allerdings eine etwas mattere, mildere Reflexion vor …

SCHAU INS BLAU: Der Bär scheint mir mit seinen vielfältigen und auch sich gegenseitig widersprechenden Konnotationen ein sehr schwer zu fassendes Bild zu sein. Einerseits ein Schutzpatron der Kindheit, führt er andererseits dessen grausame Zerstörung herbei. Fungiert er in diesem Zusammenhang auch als ein Symbol des Übergangs, der Initiation?

GEORG KLEIN: Ich werde mich hüten, Figuren des Romans entwicklungspsychologisch oder gar psychoanalytisch zu deuten! Die Psychoanalyse ist zwar eine schon ziemlich auf den Hund-der-Zeit gekommene Großerzählung, aber durch die lange Symbiose, die sie fast das ganze 20. Jahrhundert hindurch mit der erzählenden Prosa unterhalten hat, gibt es immer noch einen gemeinsamen Rest-Blutkreislauf. Langsam verkalken diese Gefäße, in der weitgehend vernutzten, bald vollends trivialisierten Metaphorik dieser „Wissenschaft” schlummern jedoch Gefahren, über die sich ein lebendes Bild wenn nicht eine Blutvergiftung, so doch eine Thrombose zuziehen kann. Der Bär ist „richtig”, das merke ich allein daran, dass ich das Reich seiner poetischen Wirksamkeit, so blitzhell meine theoretische Parallelreflexion auch gelegentlich war, nie vollständig überschauen konnte.

SCHAU INS BLAU: Ist Schreiben eine Bärentätigkeit? Sie beschreiben die Gewaltsamkeit, mit der ‚eine Geschichte die Klauen in die Leser gräbt’ (S. 442) und machen damit auch auf die Gewaltsamkeit der Zeichen aufmerksam. Und durchbricht Ihr eigener Schreibprozess dann diese Gewaltsamkeit wiederum, indem Elemente des Phantastischen, der Bildlichkeit, Mehrfachcodierungen usw. eingebaut werden, die jene Gewaltsamkeit subversiv unterlaufen?

GEORG KLEIN: Ja, ohne Gewalt, ohne Kräfte, die Widerstände des Lesenden überwältigen und dessen eigene Energien in Dienst zwingen, geht es wohl nicht. Warum sollte ein Leser in gewaltfreier Freiwilligkeit über 400 Seiten am Buch bleiben, wo er doch in der gleichen Zeit, zwei, drei Staffeln einer schlau und verführerisch ausgetüftelten, einer hochgeschmeidigen amerikanischen Fernsehserie auf DVD gucken kann? Der Rezipient meiner Prosa bringt bereits einen starken Funken Gewaltlüsternheit mit, sonst käme er gar nicht über die erste Seite hinaus. Der Leseakt ist in gewisser Weise wechselseitig gewaltsam; das erfahre ich, wenn mir Besucher von Lesungen erzählen, welches Erinnerungsbild sie inzwischen von dem vor einigen Tagen oder wenigen Wochen in ihrem kreativen System realisierten Werk haben. Da hilft kein Widerspruch, sie haben den Roman zu „ihrem” gemacht und dass dabei für mein Empfinden das eine oder andere mir liebe Knöchlein zerknackte oder ein Gelenkband des Textes überdehnt wurde, habe ich als Autor mit schmerzlichem Lächeln hinzunehmen. Gewalt ist nicht per se schlecht. Es gibt wirklich das eine oder andere Glück, zu dem wir erst einmal durch fremde Hand hingezwungen werden müssen. Wer steht schon freiwillig seine erste Oper durch.

SCHAU INS BLAU: Ihr Buch erinnert an die magische Welt der Kindheit, alles wird zum Zeichen und bekommt innerhalb dieser magischen Welt eine Bedeutung. Schreiben scheint in dem Zusammenhang ein Moment der Wieder-Holung dieser magischen Kraft der Zeichen. Folgt man diesem Gedankengang, wäre dies ein weiteres Indiz dafür, dass der Akt des Schreibens als eine Arbeit am Mythos verstanden werden kann. Und dies im doppelten Sinne: Spätestens seit Judith Butler ist uns klar, dass der Mensch seinen Ursprung nicht selbst erzählen kann, was ihm bleibt, ist die Erzählung seiner Selbst immer wieder neu zu erfinden, um so die eigene Unbegründetheit ertragen zu können. Sie haben in einem Interview gesagt: „Was ist ein glaubwürdiger Erzähler, wenn von Kindheit gesprochen werden soll?” Die Frage scheint fast als ein Leitmotiv Ihres Romans zu fungieren.

Stellt Ihr Buch also erstens einen Versuch des Umgangs mit der Leerstelle des eigenen Ursprungs dar und entlarvt Ihr Roman zweitens diese scheinbar schöne Erzählung von der Geschichte unserer Kindheit als eben diese manchmal grausame Arbeit am Mythos?

So verstehe ich auch Ihren Satz: „Der Roman unserer Kindheit ist ein Buch über die Anfänge unseres Erzählens.” Erzählt wird also von einer Position jenseits des Seins aus. — „Ich bin nicht viel. Und doch bin ich nicht nichts.” (S. 446)

GEORG KLEIN: Mir ist es bis heute ein Mirakel, wie mein wackeliges Ich die Verbannung aus dem Reich der Kindheit überlebt hat. Schließlich ist mir kein charismatischer Schamane, sind mir keine suggestiven Übergangsrituale beigestanden. Oder vielleicht doch? Es gibt in meiner Erinnerung vereinzelte heroische Fragmente einer Neubegründung: Der krisenhafte Kampf um die erste Fremdsprache gehört gewiss dazu. Mutterseelenallein, nur mit Langenscheidts blauem Taschenwörterbuch, ein paar Sätze aus Cäsars De Bello Gallico erfolgreich ins Deutsche zu bringen, darin lag zumindest die Verheißung eines „Zweiten Reiches”.

Was den Ursprung angeht: Ich bin nicht ursprungssüchtig; zumindest überrascht mich immer wieder, wie begierig man im Kleinen wie im Großen auf den jeweiligen Uranfang ist. Um die Katze oder den Bär aus dem Sack zu lassen: Wirklich tief und unendlich beunruhigend ist doch eigentlich bloß, dass wir die Kluft zwischen unbelebter und belebter Materie nicht „anfänglich” schließen können. Mit der schönsten einleuchtenden Beiläufigkeit geht das Belebte in das Tote über, aber dass es womöglich auch einmal andersherum gegangen ist und erneut vom Unbelebten ins Belebte gehen könnte, beschäftigt mich in allen längeren Texten.

SCHAU INS BLAU: Im Feuilleton ist immer wieder darauf hingewiesen worden, dass es sich bei Ihrem Roman unserer Kindheit um einen autobiographischen Roman handelt. Insbesondere die Figur des ‚älteren Bruders’ wird mit dem Autor des Textes in Verbindung gebracht. Ist erstens nicht jeder Text auf die gleiche Weise ein autobiographischer Text, oder umgekehrt, ist nicht jede Autobiographie immer auch eine Fiktion? Und ist nicht zweitens die Tatsache, dass Ihr Text Roman unserer Kindheit heißt, ein Hinweis darauf, dass es sich hier um die Frage nach der Erzählbarkeit von Geschichte überhaupt handelt?

Damit korrespondiert der Umstand, dass die magische Welt der Kinder immer wieder überblendet wird von den Geschehnissen des Zweiten Weltkriegs bis hinein in das Vokabular, wenn es um die Beschreibung der Fußverletzung des ‚älteren Bruders’ geht. Zugleich knüpfen die Kriegsversehrten an die magischen Spiele der Kinder an. Erzählt also der Roman unserer Kindheit auch von dem Erbe, das diese Generation der Kinder mit sich trägt und dessen Ausmaß sich ebenfalls nicht vollständig erfassen lässt? Fast beiläufig wird es in den Text integriert und zum festen Bestandteil der magischen Kindheitserfahrungen. Es scheint eine Möglichkeit darzustellen, vielleicht die einzige, um dem Trauma erzählbare Präsenz zu verleihen.

GEORG KLEIN: Gegenfrage: Ist die westliche Historie, der bislang aufwendigste Versuch, die Vergangenheit erzählerisch zu kontrollieren, ein Segen? Oder haben gerade die zeitgeschichtlichen Bemühungen, die unsere jüngere Vergangenheit einerseits mit einem immer feineren Netz aus hypergründlichen Einzelstudien, anderseits mit dem trüben Präservativ der TV-Historie überzieht, nicht zunehmend selbst traumatischen Charakter? Wie wird die Kultur diesen Moloch aus Wissbarem und Erklärtem wieder los? Der Einzelne ist durch seinen Hang zum informationsorientierten Biographismus oft genug recht heillos in diesen großen Götzendienst eingebunden. Achtzigjährige, die Hunderte von Stunden im Internet surfen, um den Mädchennamen ihrer Urgroßmutter herauszubekommen!

SCHAU INS BLAU: Kann der Wunsch des ‚Ami-Michi’, der ‚große Bruder’ möge doch nun endlich erzählen, was wirklich gewesen sei (S. 249), jemals in Erfüllung gehen oder kann die Erzählung nicht mehr und nicht weniger sein als eine Arbeit am Mythos des Wirklichen? Ist also Wahrheit immer „eine schöne Geschichte”? Denn würde die Erzählung jemals an ihr Ende gelangen, würde sie zugleich ihre ganze Grausamkeit entfalten.

GEORG KLEIN: Ja, das ist sehr schön gesagt. Ihre Sätze bergen bei aller theoretisch-asketischen Dürre ein verlässlich keimfähiges Potential. Es kann einen, wenn man ein bisschen gärtnert, immer aufs Neue verblüffen, wie winzig und grau-trocken die Samen sind, aus denen binnen eines Sommers die üppigsten, die geilsten, die schönsten Gewächse aufschießen — und wenn wir sie nur so weit kommen lassen, wieder Samen zu tragen. Das Spiel mit Zeichen, Namen und Erzählung hängt auf eine höchst vertrackte Weise mit dem Wesen des Lebendigen, mit dem „Leben als Prinzip”, mit dessen Glorie und Grausamkeit zusammen. Vielleicht bin ich — irgendwann im kommenden Roman! — wieder ganz nah dran. Spielen Sie bitte mit!

Georg Klein, geboren 1953 in Augsburg, schreibt erzählende Prosa. Seinen Texten, die sich trotz vielfacher Zuschreibungen nicht an konventionelle Genre-Grenzen halten, sind stets Momente der Grenzüberschreitungen inne. Auf subtile Art und Weise werden gesellschaftliche und erzählerische Tabus gebrochen, ohne dies jedoch als literarisches Programm auszuweisen.

Seine Texte entfalten ein scheinbar unauflösbares Paradoxon: sie bieten Reichtum in der Reduktion. Dies insbesondere im Moment der Wechselwirksamkeit von Bild und Text, die für Klein sowohl als konkrete Begegnung von bildender Kunst und literarischem Schreiben essentiell ist, als auch als ‚innertextuelles’ Phänomen, das seine Texte konstituiert.

Klein ist ein Meister des anwesend abwesenden Schreibens, er schafft es mit seinen Texten immer wieder, Dinge zu sagen, ohne sie auszusprechen.

Er lebt mit seiner Frau, der Autorin Katrin de Vries, und zwei Söhnen in Ostfriesland.

Im März 2010 ist sein neuer Text ‚Roman unserer Kindheit’ bei Rowohlt erschienen.