Franz Josef Czernin über Nebengeräusche der Sprache

von Anna Rauscher

Sprachphilosophischen Betrachtungen kommt in Franz Josef Czernins dichterischem Werk eine tragende Rolle zu.[1] In seinem aktuellen Werk beschäftigt er sich mit den Nebengeräuschen der Sprache und geht dem Gedanken nach, ob die Sprache Zugang zu Inhalten ermöglichen kann, die der menschlichen Erfahrung gemeinhin entzogen sind.[2]

SCHAU INS BLAU: Ihr neuster Gedichtband zungenenglisch. visionen, varianten ist ein zunächst recht hermetisch anmutendes Werk von großer thematischer Komplexität. Welche Faktoren waren für seine Entstehung ausschlaggebend?

FRANZ JOSEF CZERNIN: Die Gedichte sind über die letzten acht Jahre hin entstanden. Varianten einiger dieser Gedichte finden sich schon in staub.gefässe. gesammelte gedichte. Da die Gedichte in zungenenglisch Resultat eines langen und umwegreichen Prozesses sind, fällt es mir schwer, die ausschlaggebenden Faktoren zu nennen.

Jedenfalls gibt es mehrere Wege, die ich immer wieder auf je andere Weise zu gehen versuche: Drei poetische Prinzipien setzen sich dabei vielleicht immer wieder durch. Das eine nenne ich das ‚Hymnische‘, wie es sich beispielsweise in ossa und pelion und in natur-gedichte findet, diese Gedichte sind vielleicht ein Echo der Hölderlinschen Hymnen. Das zweite ist das ‚Sonettartige‘ – Gedichte, die vergleichsweise viel Reflexion und lineare Gedankengänge enthalten, wie es ja im Sonett generell und traditionsgemäß geschieht. Das dritte Prinzip nenne ich für mich das ‚Liedhafte‘, das finde ich erstmals in den Gelegenheitsgedichten. Diese Gedichte sind oft gereimt, haben ein regelmäßiges Metrum und in ihnen wird Reflexion, das Gedankliche, eher verborgen. Nach der langen Zeit der Beschäftigung mit Liedform und Sonett ist zungenenglisch auch eine Rückkehr zum Hymnischen. Außerdem war nach der Auseinandersetzung mit der Sonettform in Kombination mit komplexer Syntax, wie in staub.gefässe. gesammelte gedichte und schon vorher in elemente. sonette, ein Punkt erreicht, an dem mir die Bestandteile von Wörtern, die Buchstaben und Silben, besonders wichtig wurden; vor allem dabei auch das, was semantisch nicht tragend, was irgendwie ‚Abfall‘ ist. Dazu haben mich nicht zuletzt die Kompositionen Helmut Friedrich Lachemanns angeregt, in denen die Nebengeräusche der Instrumentalmusik, wie etwa das Kratzen eines Bogens, bedeutsam werden. In dieser Musik, glaube ich, rückt das, was sonst ‚daneben‘ wäre, plötzlich ins Zentrum, wobei das, was konventionell unter ‚gewöhnlichen’ Tönen und Motiven verstanden wird, im Hintergrund mitschwingt.

Ein weiterer Faktor bei der Entstehung von zungenenglisch ist wahrscheinlich meine Auseinandersetzung mit, aber auch eine Art Ungenügen an Paul Celans Gedichten. Ich bin sehr früh auf die sogenannte experimentelle Literatur gestoßen, für die – merkwürdigerweise oder auch nicht – Celan als etwas altmodisch galt. Die Wiener Gruppe oder auch Helmut Heißenbüttel hatten bestimmte Vorbehalte gegen Celan, auch weil seine Mittel (vor allem in den früheren Gedichtbänden) stark symbolistisch geprägt sind und verschlissen schienen. Ich habe, aus dem eigenen Schreiben heraus, diese Kritik zu einem gewissen Grad geteilt, in Celans Gedichten aber dennoch etwas für mich sehr Wichtiges entdeckt, das ich verfolgen wollte. Diese Auseinandersetzung könnte sich in den Gedichten in zungenenglisch. visionen, varianten auswirken; vielleicht sind zum Beispiel die Neologismen ein Anzeichen davon, die teils Kopf und Stamm verkehrenden Komposita.

Ein weiterer Faktor, der aber schwerer zu erklären ist, ist die Suche nach Folgen und Wirkungen, die sich ergeben, wenn man jeden Buchstaben, jede Silbe als semantische Kraft auffasst. Diese Suche rührt vielleicht von meiner Faszination für manche Aspekte der Kabbala her, wie sie in den Werke Gershom Scholems dargelegt sind. Bei Walter Benjamin findet sich natürlich auch einiges in diese Richtung. Nach Scholem sind die Elemente der Sprache in der Kabbala Schöpfungsprinzipien, sie sind es, die etwas hervorbringen – in der Kabbala das ganze Universum, in unserem Fall wohl Gedichte.

SCHAU INS BLAU: Wie lässt sich dabei das Verhältnis von Destruktion und Konstruktion beschrieben?[3]

FRANZ JOSEF CZERNIN: Es spielt eine wichtige Rolle: Man kann die Gedichte auch als einen Trümmerhaufen ansehen, insofern zum Beispiel ihre Syntax und ihre Semantik extrem zerklüftet sind. Eigentlich liegt darin, glaube ich, ein Paradoxon: Die Gedichte enthalten sehr viel Destruktion, doch ich meine zu erfahren: Nur wenn diese zur Neige ausgeschöpft ist, entsteht eine Konstruktion, Schöpfung, die etwas aufscheinen lassen kann, das sonst vielleicht nicht aufscheinen könnte. Schon in elemente. sonette klingt etwas von paradiesischer Höhe und infernalischer Tiefe an, es geht ganz hinauf und ganz hinunter, und eben das findet sich auch in zungenenglisch. Ich habe das Gefühl, dass die Sprache, wenn sie gleichermaßen dekonstruiert wie rekonstruiert wird, weiterreichen kann als gemeinhin angenommen und erfahren wird, sie kann womöglich etwas ahnungsweise erkennen lassen, das man normalerweise nicht erkennen kann. Wie man ein solches Erkanntes klassifiziert, ob es sich etwa um mentale Zustände oder vielmehr um objektive Realitäten handelt, wie das, so nehme ich an, bei Dante noch naheliegt, weiß ich nicht.[4] – Um dergleichen zu wissen, müsste man ja wissen, wie es sich mit allen Dingen zwischen Himmel und Erde verhält.

SCHAU INS BLAU: Sie haben bereits auf die Bedeutung der Kabbala hingewiesen. Daneben finden sich in den Gedichten auch häufig Anspielungen auf die christliche Religion. Vor dem Hintergrund des mit den Gedichten veröffentlichten Essays zu einer Poetik der Vision erinnern sie fast an die Gestaltung mystischer Texte.[5] Auch scheint ein gewisses Sehnen nach einer Wiedervereinigung mit einem Ursprung auf. Ist es als ein Sehnen nach einer Vereinigung mit dem Göttlichen verstehbar oder geht es generell um eine Vereinigung dessen, was getrennt ist?

FRANZ JOSEF CZERNIN: Ich neige eher zur zweiten Variante. Ich möchte die Gedichte aus zungenenglisch eigentlich nicht mystisch nennen; weil diese Klassifikation, das, was man beim Lesen der Gedichte erfahren kann, eben als mystisch präjudiziert. Es soll aber dem Lesen überlassen bleiben, wohin man dabei gelangt. Natürlich gibt es zuweilen beim Lesen oder Schreiben von Gedichten oder auch beim Hören von Musik Momente, in denen man meint, von etwas Transzendentem angeweht zu werden. Sobald man aber versucht, es zu beschreiben, befindet man sich wieder in Klassifikationssystemen, die dieses Anwehen, negativ formuliert, regelrecht verraten oder zumindest vergröbern. Und ich bin mir ja nicht einmal sicher, ob ein ansonsten Unsagbares oder Transzendentes überhaupt existiert, und ob ein derartiges Ahnen nicht nur Einbildung ist.

SCHAU INS BLAU: In dem den Gedichten nachgestellten Essay heißt es in diesem Zusammenhang auch: „Es [das eigentlich nicht Erfahrbare wie beispielsweise das Gestorbensein; AR] wäre eine Erfahrung von Verborgenem, das […] auch als Grundlegendes vermittelt ist“.[6] Was genau verstehen Sie unter dem Grundlegenden?

FRANZ JOSEF CZERNIN: Das meint in diesem Zusammenhang das, was tiefer liegend ist. Es ist das Bedingende im Vergleich zu etwas, was durch es bedingt ist. Gemeint ist also, dass es etwas gibt, das etwas bedingt, und je nachdem auf welcher Ebene man sich befindet, gibt es vielleicht immer wieder etwas durch diese jeweilige Ebene Bedingtes, aber etwas, das wiederum diese Ebene bedingt – was also zuunterst wäre, das wäre das Grundlegende, das selbst nicht bedingt ist, sondern nur Bedingendes.

SCHAU INS BLAU: Das heißt, wenn man alle Schichten abtrüge, würde man auf einen Ursprung stoßen?

FRANZ JOSEF CZERNIN: Das weiß nicht, ob es etwas absolut Grundlegendes gibt. Aber ich glaube, dass eine Pointe der Gedichte in zungenenglisch darin besteht, dass man alles scheinbar Tieferreichende oder Grundlegende auch einem Kalauer, also einem sehr Oberflächlichen ausliefern kann. Die Gedichte laufen ja auch auf normalerweise zufällige Klang- oder Schriftübereinstimmungen hinaus (das gehört auch zum Dekonstruktiven), so dass sich die Frage stellt, ob man hier wirklich Anzeichen eines Tiefen oder Grundlegenden erkennen kann, oder ob es sich vielmehr um reinen Zufall handelt, wie er zum Beispiel auch bei Mallarmé als poetologisches Prinzip eine große Rolle spielt.

Am Anfang ist, nach Hegel, alles zufällig, und in der Folge sucht man eine immanente Ordnung zu schaffen. Man schafft vielleicht mehr Ordnung als beim nicht-poetischen Sprechen, etwa auch auf der Klang‑, der Buchstabenebene und auch der semantischen Ebene. Aber ist das dann eine Ordnung, die immanent, sozusagen innerhalb dieser kleinen Sprachinsel, funktioniert, die ein Gedicht darstellt? Oder bildet diese Ordnung, wenn vielleicht auch monadisch, die Ordnung der Dinge selber ab, reicht das Gedicht als Ausdruck der Ordnung der Dinge über sich selbst hinaus? Oder sind die Gedichte nur sich selbst verbergendes Chaos? Das ist auch etwas, das man nicht präjudizieren kann, auch das sollte der Leseerfahrung überlassen bleiben oder vielleicht auch dem Einzelnen, der liest – er kann es entweder mit Weltbildern, Welterfahrungen oder Philosophemen verknüpfen oder eben auch den anderen Ausgang wählen und beschließen, dass es sich lediglich um einen leeren Buchstabenzauber handelt.

SCHAU INS BLAU: Das Menschliche ist in den Gedichten schwer zu fassen, zwar treten zum Teil Personalpronomina oder entsprechend grammatisch markierte Verbformen auf; die Identität eines Sprecher-Ichs bleibt aber unklar[7] und es lässt sich sagen, dass das Sprechende etwas Typenhaftes aufweist. Vielleicht spricht manchmal sogar die Leseinstanz mit dem Text selbst, so dass das wiederholt auftretende „irrführst“ zur Anklage an den Text wird. Wer oder was also spricht hier und handelt es sich dabei um ein typenhaftes Wesen?

FRANZ JOSEF CZERNIN: Ich habe die ersten Versuche zu diesen Gedichten „dialogische Gedichte“ genannt. Auch in den Sonetten und Naturgedichten treten verschiedene Personalpronomina auf, um einen imaginären Kommunikationsraum mit verschiedenen Sprecherinstanzen aufzuspannen. Man wird angesprochen durch das Du, spricht jemanden an, spricht als Ich oder als Wir. Es handelt sich bei dem Sprechenden vielleicht um einen Typus, der ganz prinzipiell etwas bezeichnet, das spricht, anspricht und angesprochen wird.

SCHAU INS BLAU: Besteht in den Gedichten eine Dualität von Körper und Geist, oder bilden beide ein Kontinuum?

FRANZ JOSEF CZERNIN: In den Gedichten greifen Körper und Geist – oder eher mentale Zustände – ineinander, weil das Verkörpern eng mit dem verbunden ist, was ich in der Poetik der Vision „Zeigen“ nenne. In modifizierender Anknüpfung an Nelson Goodmans Exemplifikationsbegriff, den er in Languages of Art. An Approach to a Theory of Symbols entwickelt und laut dem, vereinfacht gesagt, ein bestimmtes Objekt bestimmte Eigenschaften exemplifizieren kann, wobei in der Regel nicht alle Eigenschaften eines Objekts zugleich exemplifiziert werden. Wenn etwa ein Schneider auf ein Stück Stoff zeigt, um eine bestimmte Rotfärbung deutlich zu machen, dann exemplifiziert das Stück Stoff die Eigenschaft der Röte, jedoch nicht seine Größe oder Textur. Goodman unterscheidet auch zwischen einer wörtlichen – etwa in Form einer tatsächlich wahrnehmbaren Farbe – und einer metaphorischen Exemplifikation – etwa wenn eine bestimmte Farbe in einem Gemälde einen bestimmten Gefühlszustand exemplifiziert, etwa ein Grau Traurigkeit. Ich verwende die Begriffe ‚Exemplifizieren‘ und ‚Zeigen‘ analog, Die Farbe selbst hat unseren vertrauten Klassifikationen zufolge und deshalb buchstäblich keine mentalen Eigenschaften, Farbe kann zum Beispiel nicht traurig sein. Die Farbe kann aber mentale Zustände, etwa Traurigsein metaphorisch besitzen. Goodman enthält sich dabei eines Urteils darüber, was es heißt, eine Eigenschaft wirklich bzw. metaphorisch zu besitzen. Wenn man das mit Goodman offen lässt, dann kann dieses metaphorische Zeigen bzw. die Übertragung, auf dem es beruht, wieder materiell aufgefasst werden. Da geschieht etwas zwischen Gegenständen, Eigenschaften sind dann selbst materielle Vorgänge. Folglich könnte man tatsächlich Sprache auf Emotionen übertragen und umgekehrt. In der Sprache fände sich dann die Traurigkeit, und mein Traurigsein wäre auch begrifflich. Dies ist allerdings eine sehr verkürzte Darstellung.

SCHAU INS BLAU: Das Englische, auf das der Titel des Bandes anspielt, ist auch im Werk deutlich präsent. Sie stellen den – auf den ersten Blick – deutschsprachigen Gedichten englischsprachige Zitate aus Texten von William Shakespeare, John Donne, John Milton oder auch Emily Dickinson voran. Außerdem werden Texte von Friedrich Hölderlin, Charles Baudelaire und natürlich Dante in englischer Übersetzung zitiert. Welche Rolle spielt das Englische für die Gedichte?

FRANZ JOSEF CZERNIN: Diese Häufung von Hinweisen auf die englischsprachige Literatur ist dem Konzept des Gedichtbandes geschuldet und dient dazu, die englische und deshalb auch angelische Unterströmung hervorzurufen. Sie lässt sich ja auch im Deutsch der Gedichte finden. Daneben gibt es auch einen schwächeren lateinischen oder romanischen Unterstrom. Das Englische ist quasi zum neuen Latein geworden, es ist die Sprache, in der sich alle verständigen können, was thematisch zum Konzept des gesamten Gedichtbandes passt.

SCHAU INS BLAU: Herzlichen Dank für das aufschlussreiche Gespräch!

Czernin, Franz Josef: zungenenglisch. visionen, varianten, hg. v. Ursula Haeusgen u. a., München: Carl Hanser Verlag 2014 (= Edition Lyrik Kabinett, Bd. 30).

ISBN 978–3‑446–24470‑2

Preis: 14,90 € (D)/ UVP 21,90 sFR (CH) / 15,40 € (A) [8]

Anmerkungen

- Vgl. u.a. Thomas Eder: Sprachskepsis in der Literatur? Zu einigen erkenntnistheoretischen Voraussetzungen im Werk von Heimrad Bäcker, Ferdinand Schmatz, Reinhard Priessnitz und Franz Josef Czernin, in: Modern Austrian Literature. 31 (1998), S. 19–34, hier S. 30–32.

- Das Verhältnis von Sprache und Welterkenntnis stellt ein werkübergreifendes Interesse Czernins dar, vgl. dazu Thomas Poiss: In alle Wolken gefallen, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 23.11.2002, S. 46. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/belletristik/rezension-belletristik-in-alle-wolken-gefallen-184201.html. Zuletzt aufgerufen am 24.10.2014, der darauf hinweist, dass bereits früher erschienene Werke Czernins sich mit dem Verhältnis von Sprache und Welt befassen.

- Auch diese Aspekte setzt Czernin bereits in vorangegangenen Werken ein. Vgl. dazu Evi Zemanek: Die generativen Vier Elemente: Zu einer Grundfigur der Welt- und Text-Schöpfung am Beispiel von Franz Josef Czernins elemente-Sonetten, in: Figuren des Globalen. Weltbezug und Welterzeugung in Literatur, Kunst und Medien, hg. v. Christian Moser und Linda Simonis, Göttingen: V&R unipress 2014 (= Global Poetics. Literatur- und kulturwissenschaftliche Studien zur Globalisierung, Bd. 1), S. 401–412, hier S. 407 und Sebastian Kiefer: Poetische Elementenkunde. Franz Josef Czernins „elemente. sonette“, in: ndl. Zeitschrift für deutschsprachige Literatur 2002/ 50 (545), S. 128–147, hier S. 132 f.

- Dantes Divina Commedia ist einer der zahlreichen Texte, auf die der Gedichtband Bezug nimmt. Vgl. dazu auch den Hinweis unter http://www.hanser-literaturverlage.de/buecher/buch.html?isbn=978–3‑446–24470‑2. Zuletzt aufgerufen am 1. 7. 2014.

- Anklänge des Mystischen stellt auch Martin Mosbach: Die Poesie, der Mythos und das Sakrale. Zu Franz Josef Czernins Gedichten, in: Akzente 51 (2004), S. 289–300, hier S. 291, in Bezug auf elemente. sonette fest.

- Franz Josef Czernin: Quidquid latet apparebit? Zu einer Poetik der Vision, in ders.: zungenenglisch. visionen, varianten, hg. v. Ursula Haeusgen u. a., München: Carl Hanser Verlag 2014 (= Edition Lyrik Kabinett, Bd. 30), S. 57–85, hier S. 66.

- Auf eine nicht durchweg menschliche Sprecherinstanz weist auch Zemanek, Elemente, S. 407, hin.

- Abbildung vgl. http://files.hanser.de/hanser/docs/20140204_2142414628-94_978‑3–446-24470–2‑Leseprobe.pdf. Zuletzt aufgerufen am 1. 7.2014.

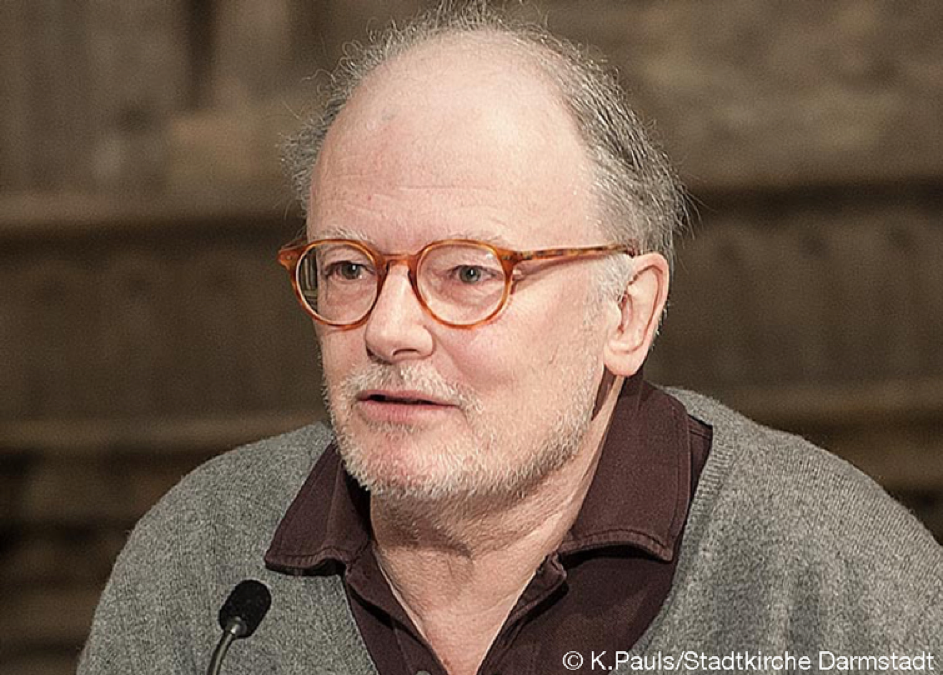

Franz Josef Czernin, geb. 1952 in Wien, publiziert seit 1978 Gedichte, Prosa, Theaterstücke, Essays und Aphorismen. Er nahm 1988 einen Lehrauftrag für österreichische Literatur am Institute for Advanced Study der Indiana University (Bloomington, USA) wahr und ist Mitglied der Grazer Autorenversammlung und des Bielefelder Kolloquiums für neue Poesie. Czernins Werk wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, zuletzt mit dem Ernst-Jandl-Preis für Lyrik (2015). Zuletzt erschienen sind der Band Metamorphosen. Die kleine kombinatorische Kosmologie (2012), die zusammen mit Hans-Jost Frey verfasste Aphorismensammlung Sätze (2014), sowie die Gedichtbände zungenenglisch. visionen, varianten (2014), Gedichte. Poetologische Phantasie zu letzten Dingen (2014) und die Aufsatzsammlung Beginnt ein Staubkorn sich zu drehn. Ornamente, Metamorphosen und andere Versuche (2015).